“自戒”する「エコ・テロリズム」 ~背後にあるものとその末路とは~ (IISIA研究員レポート Vol.102)

モネにフェルメール、ゴッホにボッティチェリ、さらにはレオナルド・ダ・ヴィンチ。今年(2022年)に入って、彼らによって描かれた有名絵画は相次いで、気候変動対策の必要性を訴える抗議活動、いわゆる「エコ・テロリズム」の標的とされている。

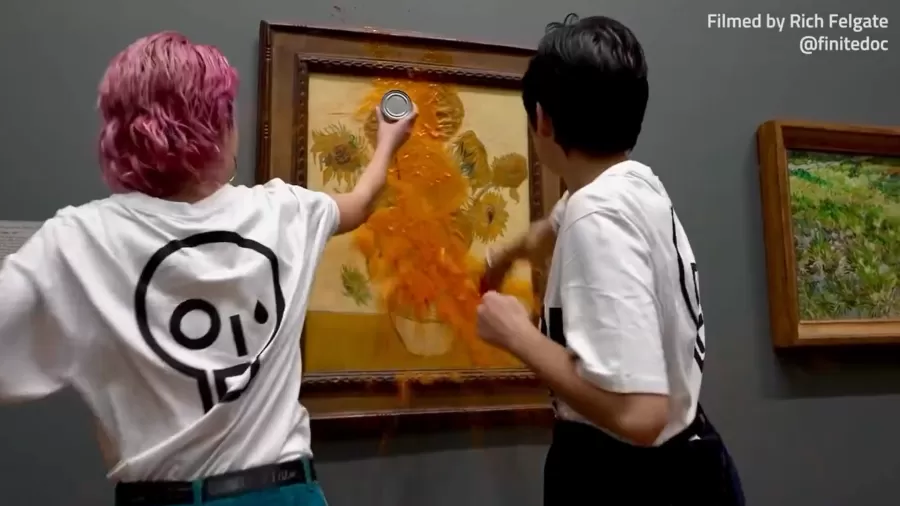

(図表:ゴッホの「ひまわり」にトマトスープをかける環境保護団体メンバー)

(出典:ECOA)

昨今の有名絵画を狙った「エコ・テロリズム」としては、主に以下のようなものがある(参考):

- ロンドンのナショナル・ギャラリーでゴッホの代表作「ひまわり」に環境団体「JUST STOP OIL」のメンバー2人がトマトスープをかける

- 独ポツダムにあるバルベリーニ美術館で、環境活動家2人がモネの「積みわら」にマッシュポテトを投げつける

- パリのルーヴル美術館で、レオナルド・ダ・ヴィンチの名作「モナ・リザ」に向かって、車椅子に乗り高齢女性を装った男性がケーキを投げつける

- フィレンツェの美術館で、ボッティチェリの「春」に2人の活動家が接着剤で手を貼り合わせる

こうした活動は、誰が、いつ、何の目的で行っているのか。またその背後にはいかなる勢力があるのか、また真の目的はどこにあるのか。以下、表向き語られている議論を踏まえつつ、その背景にある構造を探りたい。

「JUST STOP OIL」のメンバーは、英政府が決定した「北海油田における石油とガス採掘政策」に抗議し、「地球の生態系、そして人類を守るため」にゴッホの絵画にトマトスープをぶちまけたとしている(参考)。

では、彼らはなぜアートを攻撃するのか。環境保護団体「Extinction Rebellion」のメンバー、サイモン・ブラムウェルは、インタビューで以下のように語っている(参考):

「政治は常に文化に追随するので、文化機関に責任を持たせることが非常に重要です。そして、時はすでに遅く、私たちは1.5℃の上昇が大惨事を招くという事実に目覚めつつも、この数字はすでにもうそこまで迫っています。もし上昇が2℃に達すれば、地球の20%が居住不能になります。今こそこの時代の真実を伝えるために、私たちの文化機関を巻き込む時なのです」

こうした環境保護団体による過激な直接行動を巡っては、おおよそ社会の共感を得られず、「礼節のなさ」「精神の“浅さ”」などと“良識ある一般市民”からは怒りの声があがっている。中には、米国企業発のマスプロ教育により、低見識な人財が量産されているためという指摘すらある(参考)。さらにこうしたマジョリティによる批判に対しても、それは単なる「想像力の欠乏」だとする指摘が、『人新世の「資本論」』で有名な東京大学大学院の斎藤幸平准教授によりなされている(参考)。

(図表:ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツでの直接行動の様子)

(出典:ARTnewsJAPAN)

しかし、ここではこうした「水掛け論」的な議論に注目するのではなく、より俯瞰的、客観的な視点からこの問題を捉えたい。すなわち、こうした騒動の背後において実質的な動きをみせている存在があるのではないかということだ。

かつて、その過激な反捕鯨プロパガンダで我が国でも有名となった「シーシェパード」については、その背後にセレブリティや企業による資金提供があったことが指摘されているが、「Just stop oil」についても同じような構造があるようだ。

去る(2022年)10月22日、米国勢の石油王ジャン・ポール・ゲティの孫娘アイリーンが英『ガーディアン』紙への寄稿で「Just stop oil」へ400万ドル以上の資金提供をしていることを認めている(参考)。その上で、ゲティ家が化石燃料の採掘でいかに巨額の富を築いたかに言及しつつ、クリーンエネルギーへの計画的な転換を求めている。また、米『ニューヨーク・タイムズ』紙も(2022年)8月に、米国勢のもう1人の石油王ジョン・D・ロックフェラーの子孫、レベッカ・ロックフェラー・ランバートの気候変動問題に関する活動を記事にしている。

(図表:アイリーン・ゲティ)

(出典:artnet)

いわば「贖罪」のような形での資金提供とも一般的には見られているが、この資金提供により行われている過激な活動が、かえって環境保護団体への評価を下げることにもつながっている点も踏まえると、あるいは、彼らの活動を「内部」から自壊する仕掛けが組み込まれることになるとも言えるのではないだろうか。

さらに、よりミクロな点に注目すると、接着剤ならまだしも、果たしてペンキやケーキなどをこうした「テロのためのツール」を博物館、美術館に簡単に持ち込めるものなのか。通常であれば、手荷物検査があり、ましてやコロナ禍を経ての入館となると、「一方通行のルート規制」等で警備も厳しくなっていることに鑑みても、そう簡単なことではない。であれば、考えられるのは、内部に手引きしている者の存在である。

そうすると、さらに考えが及ぶのは、背後におけるエージェンシー(広告代理店)の存在である。去る1990年の「湾岸戦争」では、侵攻から2カ月後に米下院の公聴会に出席した15歳のクウェート人少女ナイラが、奇跡的にクウェートからの脱出に成功し、米国勢に逃れてきた体験を語ったが、この少女は実は在米クウェート大使の娘で、侵攻前から米国勢に在住でクウェートなど行っていなかったことがのちに判明した。クウェート政府は米国の一流広告会社に依頼して、フセインの悪虐性を米国内と世界に向かってアピールすることを画策していたのである。

(図表:「ナイラ証言」の様子)

(出典:Wikipedia)

いずれにしても、こうした芸術品を狙う「エコ・テロリズム」は「ヴァンダリズム(破壊行為主義)」にも通じるところであり、その末路は、明治維新後の「廃仏毀釈」しかり、タリバンによるバーミヤン石仏の破壊など、世界史における汚点として記録されることとなる。環境保護活動にしても、その極端なアイデンティティの強制は、彼らが企図している効果を結果としてもたらしていないことからも、早晩、“自戒”へと至るに違いない。

グローバル・インテリジェンス・グループ リサーチャー

原田 大靖 記す

<コラムに関するアンケート>

こちらよりコラムに関するアンケートへご回答いただけますと幸いです。

<これまでのコラム>

- 「ザポリージャ・ショック」という悪夢 ~世界経済の凋落と“その先”にあるものとは~ (IISIA研究員レポート Vol.98)

- 「グローバルヘルス戦略」から見える近未来 ~我が国に求められる「次なる一手」とは~ (IISIA研究員レポート Vol.96)

- 経済制裁の「パラドックス」と「ジレンマ」 ~ドレズナーの“ゾンビ理論”から導く今後の展開~ (IISIA研究員レポート Vol.94)

- “ウクライナ・ファティーグ”という悲愴 ~「戦後処理」の歴史にみるポスト・ウクライナ戦争の「青写真」~ (IISIA研究員レポート Vol.91)

- クリーンな空気がハリケーンの原因か?~米系“科学ジャーナリズム”を読み解く~ (IISIA研究員レポート Vol.86)

- 「国際赤十字」という“聖域”~その光と陰~ (IISIA研究員レポート Vol.84)

- 「国連解体」への序曲 ~「次なるフェーズ」に突入したウクライナ戦争~(IISIA研究員レポート Vol.81)

- 新たな局面を迎えたウクライナ勢を巡る「危機」 ~「ソ連科学アカデミー」復権への道程か~ (IISIA研究員レポート Vol.78)

- 外資系ホテルの空白地帯・札幌に米系最上級ホテルが進出 ~押し寄せる「グローバル・マクロ」の波~ (IISIA研究員レポート Vol.75)

- 「華僑・華人ネットワーク」が織りなす世界史 〜中華圏ビジネスで成功するためのカギとは〜(IISIA研究員レポート Vol.66)

- 「ロシア・ゲート」に見え隠れする米リベラル系シンクタンクの影 (IISIA研究員レポート Vol.63)

- 「歴史」はオーストリア勢から変わる~またしてもそうなるのか?~ (IISIA研究員レポート Vol.61)

- ジョン・ソーントンとは何者か ~米中「グローバル共同ガヴァナンス」の真相~ (IISIA研究員レポート Vol.59)

- さらに揺れる「スイス・プライベート・バンク」の行方 (IISIA研究員レポート Vol.57)

- 「脱炭素」に直面するイラク勢の焦燥 (IISIA研究員レポート Vol.55)

- マネロン対策で我が国が「不合格」の真相 (IISIA研究員レポート Vol.53)

- アフガン情勢に我が国も無関心ではいられない理由 (IISIA研究員レポート Vol.51)

- 「戦国時代」に突入したインフラ支援 (IISIA研究員レポート Vol.49)

- 食糧安保のカギとなる「ウレア」の近未来 (IISIA研究員レポート Vol.48)

- 暴露された英国勢の新「世界戦略」~英軍の機密文書が“発見”された意味~(IISIA研究員レポート Vol.46)

- 新旧「大西洋憲章」を読み解く(IISIA研究員レポート Vol.44)

- パンデミックからの『出口戦略』を探る(IISIA研究員レポート Vol.40)

<YouTubeライブ配信「IISIAマーケット・ウォッチ」>