“ウクライナ・ファティーグ”という悲愴 ~「戦後処理」の歴史にみるポスト・ウクライナ戦争の「青写真」~ (IISIA研究員レポート Vol.91)

「ウクライナ戦争」が勃発してから4か月が経過した。北大西洋条約機構(NATO)のストルテンベルグ事務総長は独『ビルト』紙にロシア勢・ウクライナ勢の両軍で「士気が不安定になっている」「戦争は何年も続く可能性がある」と語っているように(参考)、戦況はステイルメイトに陥っているともいえよう。

そうした中で懸念されているのが、米欧勢の「亀裂」である。「ウクライナ戦争」が、ウクライナ勢の破壊のみならず、世界的な食糧、エネルギー危機を深刻化させており、これが、特に欧州勢(EU)における連帯に亀裂を生ぜしめているというのだ。

(図表:荒廃するウクライナ勢)

(出典:Martens Centre)

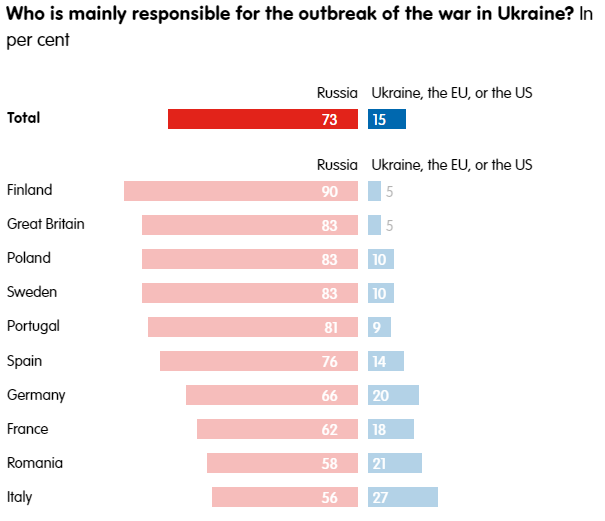

北大西洋条約機構(NATO)勢のスヘッフェル元事務総長は、戦争の長期化、死傷者の増加、食糧及び燃料価格の世界的な高騰を背景に、欧州勢(EU)全体でロシア勢に対する対応及び戦争終結に向けた処理を巡り、「分岐点」に差し掛かっているとその亀裂を認めている(参考)。民間シンクタンクである欧州外交評議会(ECFR)も、その世論調査で、ポーランド勢では41パーセントが「ロシア勢を打ち負かすことが最優先事項である」としているのに対し、ドイツ勢ではこれが19パーセント、イタリア勢では16パーセントにとどまっているなど、国民レヴェルでも認識の違いが浮き彫りとなっているとされている(参考)。

(図表:欧州勢における「ウクライナ戦争」に対する認識のギャップ)

(出典:ECFR)

では、去る(2022年)4月のG20財務相会合では、ロシア代表の発言時に退席するなど対露強硬姿勢を見せていた米英勢についてはどうか。英国勢では、上記の世論調査で国論が二分されている。米国勢でも、バイデン米大統領が「ゼレンスキー大統領はロシア軍の侵攻を事前に警告したにもかかわらず、聞く耳をもたなかった」と苦言を呈したり、「中間選挙で共和党が勝利すれば、ウクライナ勢への米国勢からの支援は縮小するだろう」との憶測が広まるなど、国内の勢力も一枚岩ではないともみえる(参考)。

そうした中で、去る(2022年)5月23日(ダヴォス時間)に開催された「世界経済フォーラム(WEF)」の年次総会(ダヴォス会議)で、ヘンリー・キッシンジャー元米国務長官が「ウクライナ戦争」の帰趨につき、ウクライナ勢の事実上の「分割」は避けられないとの見方を示したことで話題となった(参考)。また、フランス勢のマクロン大統領も、「プーチンの侵略は『歴史的過ち』であった」としつつも、「世界の大国はロシア勢に屈辱を与えるべきではなく、外交の道を介して一緒に抜け出す方法を残しておくべき」だとしている(参考)。

(図表:WEFのシュワブ会長(左)とオンラインで参加するキッシンジャー(右))

(出典:WEF)

実際、6月末にドイツ勢にて開催される「G7エルマウ・サミット」にてショルツ独首相は、ウクライナ勢を巡る「マーシャル・プラン」級の「復興計画」を提示するとの情報もある(参考)。未だ、ロシア勢との「戦闘行為」が続いているにも拘わらず、こうした動きがみられるのは、まさに去る2014年のクリミア侵攻の際にも“喧伝”された「Ukraine fatigue」(ウクライナ疲れ)という悲愴が再来した感もある(参考)。では、今次「ウクライナ戦争」の「戦後処理」はいかにして展開されていくのであろうか。

こうした展開を見通す上で、踏まえるべきはやはり歴史である。そうすると、大規模な戦争の後に構築される「戦後処理」のメカニズムは、そのまま「戦後秩序」の構築につながるということがわかる。

例えば、ナポレオン戦争後の1814年から1815年まで開催されたウィーン会議では、議長を務めるオーストリア勢の外相メッテルニヒの下で、戦後処理が話し合われた。「会議は踊る、されど進まず」という句で有名な同会議だが、注目すべき点として、「敗戦国」であるフランス勢の首相タレーランも出席を許可されていたということがある。また、同会議により構築された「ウィーン体制」は、その後100年間、「欧州協調(Concert of Europe)」を実現し、欧州勢にて大戦のない相対的に平和な時代を創出したが、その「協調」の核となったものが、1815年にロシア皇帝アレクサンドル1世の提唱で結成された「神聖同盟」であった。これはキリスト教精神に基づく君主間の盟約であるが、同時に根源的階層のネットワーク化の端緒であったとも言えよう。

(図表:ウィーン会議のエングレーヴィング版画)

(出典:COLUMBIA EUROPEAN INSTITUTE)

第一次世界大戦時は1919年のパリ講和会議により「ヴェルサイユ体制」が成立した。米国勢は、第一次世界大戦を経て債務国から債権国の立場となり、「ヴェルサイユ賠償環」という戦後賠償のシステムを構築した。すなわち、米国勢がドイツ企業に融資してドイツ経済を救済しつつ、ドイツ勢は英国勢、フランス勢に賠償金を支払い、英仏勢はその賠償金をもって米国勢に戦債を支払うというサイクルの構築である。しかし、1929年に始まった世界恐慌はこうした米国勢を基盤とする国際システムを崩壊させた。

そうした中で、去る1930年、賠償問題の解決を目的として国際決済銀行(BIS)が創設された。戦前・戦後を通じてBIS及びその上部構造であるバーゼル委員会は、各国勢の金融政策を調整・立案する「フォーラム」として機能しており、まさに「戦後処理」のメカニズムが、そのまま「戦後秩序」の構築へとつながった例と言えよう。さらに、我が国も理事国の一つとしてBISの創設をリードしていたという点も重要である。戦前、2名の理事席(日本銀行ロンドン代理店監督役と横浜正金銀行代表)を有していた。

第二次世界大戦後、我が国はBISからの脱退を余儀なくされたが、1952年にサンフランシスコ平和条約が発行すると、BISへの復帰工作を始める。その橋頭保となったのは、1961年の先進10カ国財務相・中央銀行総裁会議「G10」(日、米、英、独、仏、伊、加、オランダ、ベルギー、スウェーデン)の発足及び我が国の原加盟国入りである(参考)。その後、1970年にはBIS株式を再取得し、1994年には理事国に復帰している。

我が国とBISとの関係は、あたかも戦前・戦後における「BISの路線」を陰画のように浮上させているとも言える(参考)。すなわち、当初は賠償問題の解決機関としての役割がメインとなったのち、戦後は「欧州勢の機構」として新たな活路を見い出そうとする中で、我が国は脱退を余儀なくされたが、「ブレトン・ウッズ体制」の行き詰まりが見えてくる中で、再び我が国の復帰が浮上してきた、という流れである。

(図表:スイス勢のバーゼルにある国際決済銀行本部)

(出典:Wikipedia)

以上のような「戦後処理」の歴史を鑑みると、今次「ウクライナ戦争」後の「戦後処理」「戦後秩序」構想の青写真が透けてくるのではないか。例えば、安保理の機能不全が改めてハイライトされる中で、国連改革の必要性が“喧伝”されているが、リヒテンシュタイン勢がリードする形で成立した「拒否権発動に際しての説明義務」の付加決議は、国連改革に向けた重要な“橋頭保”とされている。ある国連関係者によると、国連改革においては、安保理の問題のみが取り上げられがちであるが、国連システム全体を俯瞰しつつ、かつ上記のリヒテンシュタイン勢のような動きも踏まえつつ、「小国であるが、影響力をもつ国」こそが、改革のカギとなるとの指摘もある。

デンマーク勢のヘルマン国連大使が北欧・バルト地域を代表して演説したことが我が国でも話題となったが(参考)、こうした「影響力」をもつアクターこそがカギになるのではないか。今月(6月)末より、我が国も出席する中で、NATO首脳会議が開かれるが、そこで、かつてのG10といった新たな枠組みが創出されるのか、さらには「ロシア版BIS」とも称すべき新たなメカニズムが創られることになるのか。「戦後処理」の歴史を踏まえつつ、注視して参りたい。

グローバル・インテリジェンス・グループ リサーチャー

原田 大靖 記す

<コラムに関するアンケート>

こちらよりコラムに関するアンケートへご回答いただけますと幸いです。

<これまでのコラム>

- 再来する1970年代? ~「長期波動」論からみたマーケット情勢の現在と今後~ (IISIA研究員レポート Vol.90)

- “越境するホテル事業主体”が陥る罠とは ~高級ホテル・ブランドを成功に導くAI戦略~(IISIA研究員レポート Vol.89)

- クリーンな空気がハリケーンの原因か?~米系“科学ジャーナリズム”を読み解く~ (IISIA研究員レポート Vol.86)

- 「国際赤十字」という“聖域”~その光と陰~ (IISIA研究員レポート Vol.84)

- 「国連解体」への序曲 ~「次なるフェーズ」に突入したウクライナ戦争~(IISIA研究員レポート Vol.81)

- 新たな局面を迎えたウクライナ勢を巡る「危機」 ~「ソ連科学アカデミー」復権への道程か~ (IISIA研究員レポート Vol.78)

- 外資系ホテルの空白地帯・札幌に米系最上級ホテルが進出 ~押し寄せる「グローバル・マクロ」の波~ (IISIA研究員レポート Vol.75)

- 「華僑・華人ネットワーク」が織りなす世界史 〜中華圏ビジネスで成功するためのカギとは〜(IISIA研究員レポート Vol.66)

- 「ロシア・ゲート」に見え隠れする米リベラル系シンクタンクの影 (IISIA研究員レポート Vol.63)

- 「歴史」はオーストリア勢から変わる~またしてもそうなるのか?~ (IISIA研究員レポート Vol.61)

- ジョン・ソーントンとは何者か ~米中「グローバル共同ガヴァナンス」の真相~ (IISIA研究員レポート Vol.59)

- さらに揺れる「スイス・プライベート・バンク」の行方 (IISIA研究員レポート Vol.57)

- 「脱炭素」に直面するイラク勢の焦燥 (IISIA研究員レポート Vol.55)

- マネロン対策で我が国が「不合格」の真相 (IISIA研究員レポート Vol.53)

- アフガン情勢に我が国も無関心ではいられない理由 (IISIA研究員レポート Vol.51)

- 「戦国時代」に突入したインフラ支援 (IISIA研究員レポート Vol.49)

- 食糧安保のカギとなる「ウレア」の近未来 (IISIA研究員レポート Vol.48)

- 暴露された英国勢の新「世界戦略」~英軍の機密文書が“発見”された意味~(IISIA研究員レポート Vol.46)

- 新旧「大西洋憲章」を読み解く(IISIA研究員レポート Vol.44)

- パンデミックからの『出口戦略』を探る(IISIA研究員レポート Vol.40)

<YouTubeライブ配信「IISIAマーケット・ウォッチ」>