台湾海峡激突で米中はどこに向かうのか(IISIA研究員レポート Vol.52)

今年(2021年)夏、台湾勢をめぐる情勢が緊迫の度合いを強めている。今年(2021年)8月17日に中国勢は台湾勢周辺で実戦的な軍事演習を行ったと発表し、また、7月には、中国軍が台湾勢に近い東部福建省の沿岸地域で行った演習は、上陸作戦を想定した実弾軍事演習だと中国勢メディアは伝えている。中国勢メディアが公開し、我が国の報道機関が報じた映像は、いつどこで撮影されたものなのか詳細は不明ではあるが、海岸線に戦闘用車両の一団が現れ、目標に向かって砲弾を放ちながら、砂浜を駆け上がっていく様子はまさに実戦さながらである(参考)。同時に、緊迫した模様を伝える映像は、地理的に近い我が国にとっては脅威を与えるものとして受け止められ、中国勢の訓練を危惧する声がインターネット上にはあふれている。

これに呼応する形で我が国を含む米国勢との同盟関係にある国々も太平洋地域にて軍事演習を重ねて対応を急いでいる。特に直近では、8月24日、英国勢の空母「クイーン・エリザベス」を中心とする空母打撃群が太平洋で米国軍、オランダ軍との共同軍事演習を行い、これには自衛隊も参加した。7か月間に及ぶとみられる空母「クイーン・エリザベス」のグローバル展開の中でもハイライトとされるこの演習は、英国海軍がインド太平洋地域への関与を示す重要な出来事となった(参考)。

(図表:8月に実施された英国勢も参加した合同演習)

(出典:Royal Navy)

そもそも、台湾海峡をめぐる問題は「触れられてこなかった問題」としての歴史がある。4月に行われた日米首脳会談では「日米両国は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促す」と明記し、日米首脳による共同文書の中で台湾に言及したのは1969年以来52年ぶりのことだった(参考)。また、英国勢コーンウォールでの先進国首脳会議、我が国の防衛白書においても長いブランクを経て、台湾勢についての言及が見られた。一方で、中国勢側は中国共産党創設100年の記念式典において、習近平国家主席は台湾統一について言及する場面が見られた。

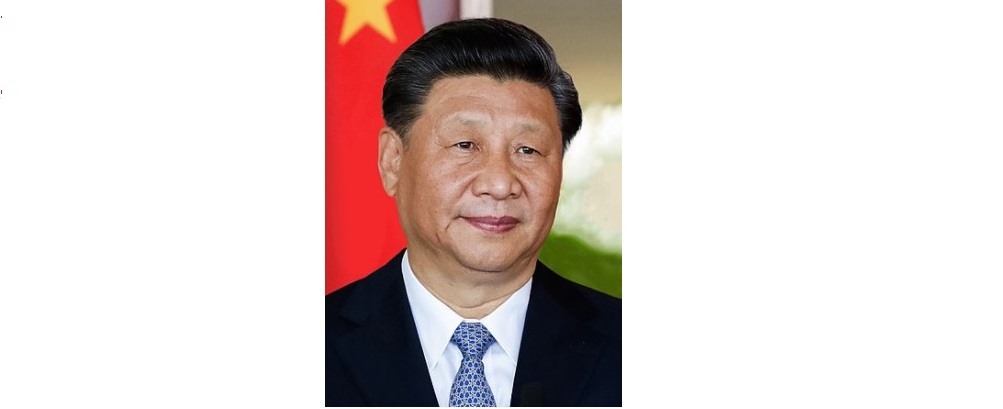

(図表:習近平国家主席)

(出典:Wikipedia)

もはや米国勢と中国勢は激しい二大国間の対立関係の渦中にあり、貿易交渉やIT技術などをめぐる経済的対立から、香港勢やウイグル勢をめぐる政治的対立まで、数多くの対立項目は根深く、我々に米中対立はもはや解決不可能ではないかという印象を表向きは与えている。

しかしながら、中国勢にとってなぜいま台湾統一を取り上げる必要があるのか。それは、いままで順調に発展してきた中国経済が曲がり角を向かえていることと無関係ではなさそうだ。中国勢の規制当局は8月17日、インターネット上での不正競争行為に関する規定の草案を発表し、合法的な理由がなくネットサービス上で競合企業のアクセスをブロックする行為などを禁止した。この規制のターゲットはアリババ、テンセントなどの中国勢の大手IT企業である。長年、競合企業が自社のサービスにアクセスできないようブロックし、自社のプラットフォームから競合を排除、高成長を実現してきたモデルが当局の取り締まり強化で通用しなくなる恐れがある。

なぜ、これまで中国勢の経済発展の象徴ともいえる存在の企業に規制を加えるのか。それは党の指揮をいっそう強化しながら経済運営を目指すという、いわば、管理強化への転機と見てとれる。つまり、中国勢の急速な経済発展の時代の先を見据えて、中国共産党勢による支配という意味での中国勢の当面の安定を最優先ととらえているものと考えられる。

アフガニスタン勢問題の処理をめぐって明らかになったのは、米国勢の相対的な地位の低下によって国際社会の多極化は避けられそうにないという現実であり、この問題の解決のためには、米国勢がアフガニスタン勢に影響力を持つ中国勢の協力を要請していくことになるとみるのが自然だ。

当面の中国共産党勢を中心とした支配構造の安定を確保したい中国勢は、米国勢の力の限界を見るや米国勢のバイデン政権との交渉の場を獲得しようと試み、東アジア地域における力の再編成に持ち込みながら、台湾統一を達成したいと目論んでいると推測できる。そのためには、表向きの対立とは裏腹に、米国勢によるグローバル共同ガヴァナンス提案に対して積極的に参画することもいとわない戦略をとると見られる。

敵対する国の動向を気にするあまり、双方が軍拡競争に陥るとされる状況を言い表す言葉に「安全保障のジレンマ」がある。これを解決する糸口は軍備管理などを通して、互いの安全保障を実現しながら、関係を良好な状態に転換させていくことだといわれてきた。米国勢と中国勢がグローバル共同ガヴァナンスの枠組みの中で、今後どのように互いの信頼関係を構築していくのかによって、二国間関係の行方が描かれるといえるのではないだろうか。

グローバル・インテリジェンス・ユニット リサーチャー

倉持 正胤 記す