酒は「命の水」なのか?(IISIA研究員レポート Vol.10)

健康の増進が叫ばれる今でこそある種の罪悪感すら抱かれつつ嗜まれる「お酒」。しかし、歴史を振り返ると「酒」は人類にとって「命の水」だった。

「ウイスキー」はラテン語の「命の水(aqua vitae)」のゲール語翻訳「Uisce beatha」が訛ったものだ。ロシア語の“wodka”(ウォッカ)も、デンマーク語/ノルウェー語(Akvavit)もしくはドイツ語(Aquavit)の「アクアヴィット」(ジャガイモを原料とする蒸留酒)も「命の水」という意味である。またフランス語では“eau-de-vie”(命の水)が「ブランデー」を指す。

現代の様にきれいな飲み水がいつでもすぐに手に入るわけではない時代において「水分を補給すること」は驚くべきことだがすなわちアルコールだった。文字通り「命を保つためのもの」であった。

(図表:リキュール)

(出典:Wikipedia)

その後、酒は一国の社会経済をも映し出すものとなる。世界的に見ても所得水準がある程度高まるとまず価格が安く日用品的なビールなどが飲まれるようになる。そして次にワインのような嗜好性の高い醸造酒へと移る傾向があるようだ(参考)。

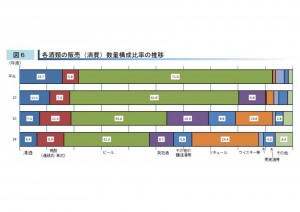

1989年から2018年の間の各酒類の販売(消費)数量構成比率の推移から我が国の嗜好の変遷が見えてくる。およそ30年前(1989年、平成元年)はビールの割合が圧倒的に大きく全体の71%も占めていた。2位は清酒(15.7%)、3位は焼酎(5.8%)であった。

次の10年(1998年、平成10年)は1位がビール(61.9%)、2位が清酒(11.1%)、そして発泡酒が焼酎を追い越し第3位の割合を占めるようになった(9.8%)。

2008年(平成20年)の1位はビール(35.0%)、2位が発泡酒(15.3%)、そして3位に初めてリキュール/ウイスキー等(13.6%)が入る。

1位を保持したままのビールではあるが、2016年(平成28年)には30年前のおよそ半分の割合に落ちる。リキュール、ウイスキー等は2位へと上がり(24.4%)、発泡酒がトップ3から消え、代わりに焼酎(9.9%)が3位に復活する。

社会が成熟し30年前に比べて明らかに選択肢が増え、嗜好の多様性が伺える。

(図表:各酒類の販売(消費)数量構成比率の推移)

(出典:国税庁)

(出典:国税庁)

もっとも社会経済がさらに進んだ先に「お酒を飲まなくなる」という傾向が現れることをご存じだろうか。お酒を飲む習慣のある人は男女ともに30歳代から大幅に増加し70歳以上では減少する傾向がある。したがって人口構成の変化がお酒の消費に与える影響は大きい。先進国では少子化(そしてそれに伴う高齢化)が起こるようになっている。我が国の成人人口に占める60歳以上の割合は平成元年度の23.2%から平成30年度には41.1%にまで増加している。生産年齢人口は1997年を境に減少が続いている。そして2007年から2017年にかけて国産ビールの課税移出量は約25%も減少している。しかし、さらに見てみると今実際に起こっていることは30代~40代の酒離れ(支出減少)という現象のようだ。

このことが成熟した社会が最終的に「健康志向(ヘルスケア)」へと走る傾向と関連しているものと考えられる。経済的に豊かになるほど健康になるという研究結果がある。その原因はいまだに突き止められていない。経済的余裕が健康に関する知識の向上につながり、その結果として健康につながるような行動や選択が増えるとする説もある。

悠久の歴史を持つ「お酒」はこの先、私たちをどこへ誘っていくのであろうか?

グローバル・インテリジェンス・ユニット Senior Analyst

二宮 美樹 記す