最新セミナーから知るAIと人間の共存法(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.4))

6月1日(土)に大阪で開催された「非専門家向け教育としてのAI・データサイエンス 中学・高校・大学での授業実践例の紹介/みらい教育セミナー」に参加した。令和6年度のみらい教育セミナーのテーマは、「未来の教育をともに創る」である。このセミナーは、令和の日本型学校教育を通して子どもたちの学びを支え、これからの教育を共に創っていくために以下の4つのテーマ分野を中心に展開されている。①多様性を尊重するダイバーシティ教育 ②主体的 ③対話的な深い学び ④DXやデータを活用した新しい教育・学習者中心の授業のデザインである。これからの時代に求められる“リテラシー”とはどのようなものかというテーマを基盤に、AI・統計専門家教育ではなく、中・高普通科や一般教育でのAI・データサイエンス(DS)教育について、中高生・大学生向けの授業実践例を紹介するものであった。なお本イベントは、大阪教育大学と産総研人工知能技術コンソ―シアム共催であり、参加者は、育委員会に勤務される方や大学関係者、企業の社長など約40名であった。

登壇されたのは、以下3名である。

・林兵馬(はやし ひょうま)氏:神戸大学付属中等学校 数学科主任・研究部、神戸大学数理・データサイエンスセンター客員研究員、国立大学法人産業技術総合研究所人工知能技術コンソーシアム教育WGリーダー、人工知能学会産業連携委員。

・増田高行(ますだ たかゆき)氏:大阪教育大学付属高等学校 池田校舎 数学科・教育研究部。博士(理学)。

・安松健(やすまつ けん)氏:大阪教育大学特任准教授/日本創造学会理事、国立大学法人産業技術総合研究所人工知能技術コンソーシアム教育WGリーダー。博士(経営科学)。

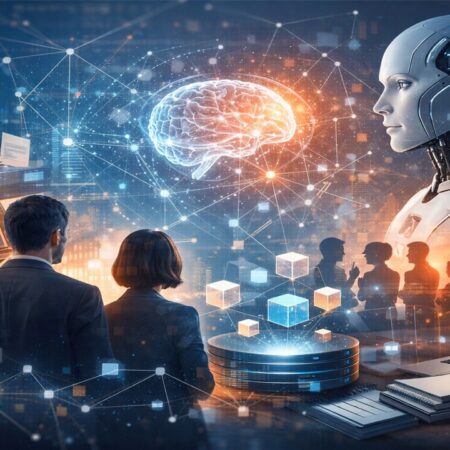

『1+1』のような単純な問題を小学生に問うても、大学院生に問うても『2』という同じ答えが返ってくると予測できるが、複雑化した問いを投げかけた時に答えられるのはおそらく大学院生のみであるだろう。ここでの興味深い議論は、このような違いがChatGPT4とChatGPT4oの差と捉えられるというものだった。また、人間とAIの言語学習の違いにフォーカスし、「みまなさに だじいな おらしせ。(「皆様に大事なお知らせ」の文字を入れ替えて書いたもの)」が理解できるのは人間だけであると説明された点も非常にユニークだった。(ちなみに、実際にChatGPTにて検索してみると「理解することができません。」と表示される。)

(画像1:ChatGPT入力「みまなさに だじいな おらしせ。」)

(参照:https://chatgpt.com/)

予めコマンドが設定されたAIは、膨大な過去データから文字をベースに(Siri/Googleアシスタント等も音声を文字にする工程が必要)品詞分解を行うが、人間は会話する際音声を文字に起こして品詞分解することはない。もちろんコマンドの設定もない。このようにAIと人間の言語学習方法や処理方法が全く異なるため、上に示したような差が生まれるのである。

続いて6月8日(土)には、New Education Expo 2024という東京ファッションタウンビル(TFTビル)にて開催された教育関係者向けセミナー&展示会に参加した。New Education Expoは1996年に始まり今年で29回目を迎えた。公式ホームページによると昨年は東京会場3日間合計6500名、大阪会場2日間合計4100名の来場者を動員し、大規模教育関連イベントであることが分かる。今年の東京会場は2024年6月6日(金)~6月8日(土)の3日間の開催で、次回大阪会場は6月14日(金)・15日(土)である。なお主催はNEW EDUCATION Expo実行委員会。後援は文部科学省、総務省、経済産業省を含む29団体、協賛は教育関連企業約100社である。

参加当日の会場は10部屋に分けられ(ミニセミナーを含む)、各部屋にて100分の講演が行われた。本ブログでは参加セミナーの内2つを取り上げたい。

・「 デジタル・シティズンシップ生成AIの倫理的課題とELSIの観点から考える」

公立はこだて未来大学 システム情報科学部教授 美馬のゆり氏

岐阜聖徳学園大悪 DX推進センター長 芳賀高洋氏

茨城県教育庁学校教育部高等教育課指導主事 中村圭吾氏

茨城県立滝ケ崎第一高等学校・附属中学校校長 太田垣淳一氏

茨城県立滝ケ崎第一高等学校・附属中学校 亀田陽介氏

(コーディネータ)

(一社)メディア教育研究室代表理事 今度珠美氏

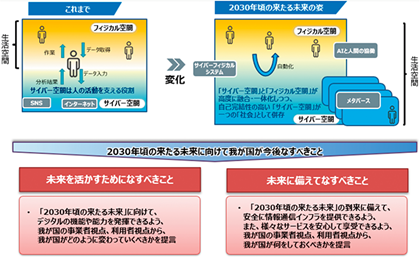

総務省は2023年1月、情報通信審議会の下に設置した情報通信政策部会総合政策委員会が「2030年の来る未来の姿」を描いた上で、今後我が国がなすべき方向性等について審議を行い、2023年6月「2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方」最終答申が示された。

(画像2:2030年頃の来る未来に向け我が国が取り組むべき方向性)

(参照:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd25122f.html)

総務省は2030年頃の未来について以下のように述べる。

少子高齢化による労働人口減少等の社会経済環境の変化、AIやロボット等の情報通信技術の進展を踏まえると、2030年頃には、サイバー空間とフィジカル空間とが高度に融合・一体化し、また、サイバー空間が新たな「社会」の一形態にもなり、これまでの生活空間が拡張される未来が予想され、人はより本質的な活動に集中でき、あるいは全国どこにいてもそれぞれのライフスタイルやニーズに合った豊かな暮らしを営むことができるといった、Society5.0の実現が期待される。

ア AIと人間の協働(AIエージェント)

AIと人間、AIと環境、AIとAIなどの相互連携によって、フィジカル空間における生活、経済活動をサポートし、より豊かな生活を実現。

イ サイバー・フィジカルシステムの高度な融合

① ロボット等を活用し、サイバー空間からフィジカル空間へフィードバック(反映)することで、安全性や効率性を向上。

② サイバー空間経由で遠隔のフィジカル空間の活動(生活、経済活動)に参加することで、足りない部分を相互に補う、あるいはフィジカル空間にある制約から解放されて社会経済活動に参加(存在の遠隔化)

ウ 新たな生活・経済活動の場の登場(メタバース等)

アバターを通じて、フィジカル空間ならではの様々な制約から解放されて、サイバー空間で生活あるいは社会経済活動を行う。

(参照:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd25122f.html)

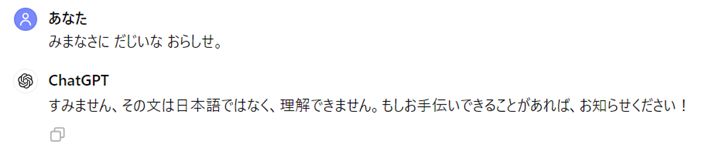

このように、AIとの共存社会への歩みは否応無しに進む。セミナーでは、このようなデジタル・シチズンシップ(デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し参加する能力)をテーマとしていた。強調されたのは、当分の間AIを扱い、最終的な判断を下すのはやはり人間であるという点だ。技術革新に適応すべく我々人間の側がアップデートされる必要があり、ここにこそ教育の意味があるという。

また、AIの特性としてそもそもインプットされるデータに偏りがあれば、そのAIが創出する結果にも偏りが生じるのも当然だ。これはcanvaの画像生成に顕著である。例えば、看護師、警察官、thief arrested, Nobel peace prize等と入力した時、生成される画像には若い女性の看護師や、屈強な米国勢と思われる白人の警察官、黒人と見られる男性、髭を生やした年配の白人男性といったステレオタイプばかりが並ぶ。また「日本の家族」と入力すると以下のような画像が生成されるが、違和感を抱かない読者はおそらくいないだろう。AIの特性として、流通する情報量によって導き出される答えが大きく左右される点は再度一般に認識されなければならない。「AIは賢い」と話題となったとしても、そこに価値を見出し結論・判断を下すのは人間である。ジェンダーや社会学といった前提知識も必要不可欠だと理解できる。

(画像3:CanvaオンラインAI画像生成機能「日本の家族」)

(参照:https://www.canva.com/ja_jp/ai-image-generator/)

また人口減少は大学入試にも影響を及ぼす。2022年度の入試からついに「受験者数」が「志願者数」を下回り、一部の大学を除いて全入時代に突入した。既に一般選抜の割合は年毎に減っており、私立大学では約6割が、国立大学でも約2割が総合型や学校推薦型の選抜になっているという。東北大学では既に約3割がAO入試だ。教員の言うことを聞いて点数を取れば良いという学びやこれまでの受験指導で通用する入試は終わりを迎えつつある。「主体的な学び」や「能動的学習」が注目される中、スタートアップを実現するための教育実践例とは何か。以下のセミナーを取り上げて紹介したい。

・「探求からスタートアップ創出へ~10代からの視点で可能性を探る~」

香川高等専門学校校長 荒木信夫氏

(株)ソニーインタラクティブエンターテインメントtoio事業推進室 田中章愛氏

一関工業高等専門学校 専攻科2年生/NEXT IWATE代表 上野祐太郎氏

神山まるごと高等専門学校2年生 名和真結美氏

サイエンスコミュニケーター/立教大学理学部SCOLA特任准教授 古澤輝由氏

「高専」という言葉に馴染みはあるだろうか。国立高等専門学校(国立高専)は全国に51校、公立高専3校、私立高専4校であり、現状約6万人の学生が通う。進学する学生は4割、就職6割という進路状況である。高専は実践的・創造的技術者を養成することを目的とした高等教育機関であり、特徴は、15歳から技術者教育を受け始め、課題解決型学習(PBL:Project Based Learning)に特化している点である。またほぼ全ての教員が博士号を取得しており、各教員は研究や論文執筆にも従事しているため校風は非常に自由かつ教員が学生の失敗に口を挟むこともないという。登壇者の中には、高専へ入学する学生の内20パーセント程度がアントレプレナーのポテンシャルを持つと述べた者もいた。しかしイノベーションが起こせるのはその中でも同調圧力に負けない精神を持った学生である。出生率が高かった時代は、すべての若者が社会課題を自分事として捉えずとも問題とはならないだけの余剰人口があったが、今後は若者一人一人が社会課題に挑戦し人類の平和に貢献するほか道はないのだ。「老いた人間ではなく、若い人間こそを社会に出すべきだ。ポテンシャルがあるのだから。」という言葉には熱い期待と希望が感じられた。

なおセミナーには現役高専生も参加していた。「尖った人ばかりでは学校が崩壊してしまう。」という発言には会場がどっと沸いたが、こうした「尖った人財」の芽は摘んではならない。我が国におけるアントレプレナーの創出には、「出る杭は打たれる」という大きな文化的障壁がある。そんな中、「大きな決断の際に周囲の大人から反対されたことはない」という意見を聞くと、子どもと一番密に接する大人(親や教員等)が、子どもが“尖ろうとした時に止めない”ことでアントレプレナー創出の後押しをすることに繋がるのだろうと思う。失敗を恐れて過保護になってはいけない。子どもと真正面から対峙し、子どもの潜在能力を信じてある程度傍観できる精神を兼ね備えた大人が教育に携わることが重要なのかもしれない。

コーポレート・プランニング・グループ 田中マリア 拝

■6月25日(火)開催の国連×IISIA共同ウェビナーでは、「生成AI×外交」をテーマに、弊研究所代表・原田武夫を含む3名のパネリストと共に理解を深めて参りたい所存です。

※ウェビナーのお申し込みはこちら⇒https://bit.ly/4efD7Tt

※メールマガジンのご登録はこちら⇒https://bit.ly/3Vx1XqR

※ブログへのご感想はこちら⇒https://form.run/@bdg-26eITxjmRit7FHBkVhjW

こちらの記事にご関心のある方は、以下も是非ご覧ください。

・【お知らせ】国連大学×弊研究所による共同ウェビナーを開催⇒ https://bit.ly/3xdApNJ

・公開情報のその先に目を向ける「アントレプレナーシップ教育」(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.3))⇒ https://bit.ly/3V35qf6

・VUCA時代のアントレプレナーシップ教育(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.2))⇒ https://bit.ly/44IZhsV

・思考法の転換が、能力開発を可能にする (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.1))⇒ https://bit.ly/3y7J9ox

[参考文献]

・[総務省] 総務省, 政策フォーカス「2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方」最終答弁の概要, 令和5年版情報通信白書, 総務省|令和5年版 情報通信白書|「2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方」最終答申の概要 (soumu.go.jp) (2024年6月10日最終閲覧)