ハプスブルク家の興隆 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.10))

2024年パリ五輪の「衝撃演出」は記憶に新しいだろう。いくつかネット上で物議を醸したパフォーマンスがあったが、その中でもフランス革命で斬首された王妃マリー・アントワネットが登場するパフォーマンスは衝撃的であった。会場は、パリ1区と4区に属するシテ島の西側にあるコンシェルジュリー(Conciergerie)。かつて政治犯のための牢獄として使われた建物である。ここへ収容され断頭台へ行かされた人数は2,600にものぼり、“ギロチンへの入り口”とも呼ばれていたという。パリ五輪開会式当日、セーヌ川沿いに建つこのゴシック様式のコンシェルジュリーには、赤いドレスをまといベランダに立つ首のない王妃と、その両手には自身の生首が持たされていた。生首が「アー・サ・イラ」(さあ、うまくいく)とアカペラで歌い始めるのを合図にメタルバンドの激しい演奏が始まるという演出であった。

さて今回のブログでは、悲劇的な最期を遂げたマリー・アントワネットの母親であるマリア・テレジアが女帝として君臨したハプスブルク家について、その基本的な歴史から振り返りたいと思う。

(写真:パリ五輪でのコンシェルジュリー)

(参照:ロイター)

ハプスブルク家の歴史は、スイスの中心都市チューリヒの北西に位置するアールガウ州の中央に築かれた「大鷲の城」を意味する古城「ハビヒツブルク城(Habichtsburg)」が時を経て、「ハプスブルク城」と呼ばれるようになり、12世紀に入ったころ、その城に住む子孫が「ハプスブルク家」と名乗るようになったことに始まる。城はドイツ中世の城の典型で、全体に造りは簡素で居住性は悪かったという。肉の消費量が多かったことや、鉄やガラスの製品や装身具、また貨幣を保持していたことから社会的・身分的差異があったと見られるが、実際のところ、城の住人と富農の生活水準はさほど変わらなかったとされ、ハプスブルク家の始祖はスイスの弱小豪族だったと考えられている。

ハプスブルク家に光が当たり始めたのは、中世ヨーロッパで教皇により「ローマ皇帝」と認められたドイツ王がドイツ勢やその周辺の領邦を統治した962年誕生の帝国、神聖ローマ帝国の時代に、事実上皇帝が不在となる「大空位時代(1256年)」が訪れた時である。「大空位」とはつまり、ローマ王(ドイツ国王)を世襲する有力な家門が存在しなかったために、20年近く皇帝が選ばれない状況だったのである。(ただし、諸侯は権力を持っていたためこの期間も神聖ローマ帝国は機能していた。)しかし、この時までに約200年かけてドイツ西南部にあたるライン川上流地域で活発に活動していたハプスブルク家は、徐々に有力勢力に成長し、1273年、当時55歳の当主ルードルフ4世がドイツ国王(ルードルフ1世)に選出されたことにより、大きな転換期を迎えたのである。

しかし、当時のチェコ王(ボヘミア王)オタカル2世(のちのオーストリア大公)はルードルフ1世のドイツ王即位に強く反対し、1287年にはオーストリア東部のマルヒフェルトで両軍が戦った(マルヒフェルトの会戦)。結果はルードルフ1世の勝利に終わり、オーストリア諸邦がボヘミアのチェコ人王朝であったプシェミスル家からハプスブルク家の手に渡った。このことをきっかけに、オーストリア・ウィーンはハプスブルク家の本拠地として20世紀に至るまで君臨することとなったのである。神聖ローマ帝国に地盤を作り上げたことが、ハプスブルク家の長い歴史に大きく関係している。

(絵画:ユリウス・シュノル・フォン・カロルスフェルト作、マルヒフェルトの会戦)

(参照:Wikipediaより)

余談ではあるが、「オーストリア支配がはじまるころから、開墾・入植の動きは弱まり、逆に各地で村落や農地が放棄されて、土地の荒廃が進行した。これは疫病、戦乱、気候変動、凶作、飢饉の複合的な作用による人口減少が原因と推定されている。なかでも、十四世紀に汎欧的に猛威を振るったペスト禍は、オーストリアにも甚大な被害をもたらした。[岩崎17,p.64]」といった記述があり、現代社会と照らし合わせた際、類似する要素がいくつもあるのではないかと考えるが、いかがだろうか。

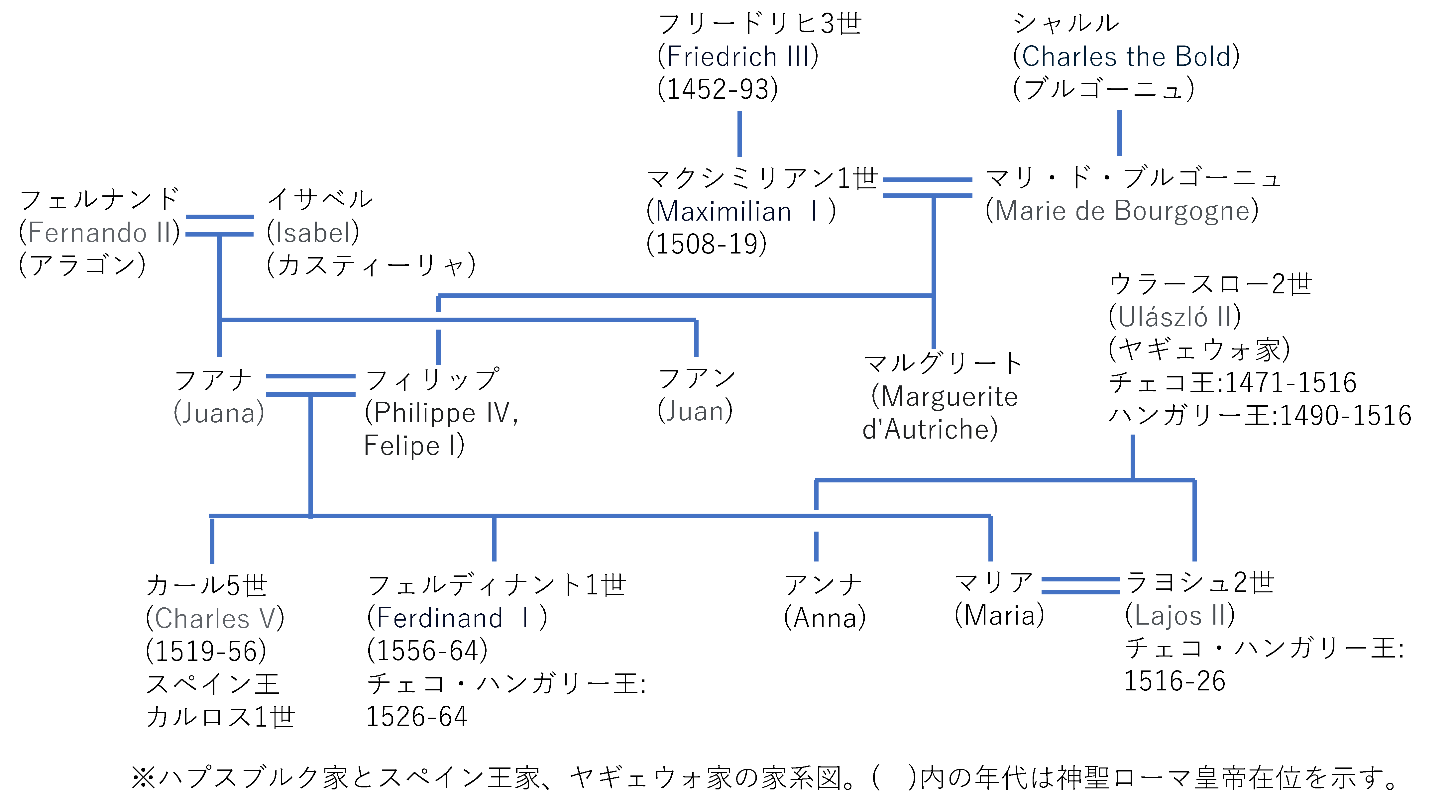

(図:ハプスブルク家とスペイン王家 家系図)

(参照:[岩崎17,P.82]を参考に、筆者作成)

さてハプスブルク家の中で歴史的な特徴を持つ人物は、ハプスブルク家6人目のローマ王マクシミリアン1世である。マクシミリアン1世の時代に、ハプスブルク家による「日の沈むことなき世界帝国」が成立する基盤が整ったと言われている。第1に、マクシミリアンはブルゴーニュ公シャルル(突進公)の娘マリと結婚し、フランス東部からネーデルラントに広がる広大な領土手に入れた。その後、15世紀末から16世紀中頃のイタリアを戦場として50年以上に渡って断続的に展開された、フランス(ヴァロア朝)とハプスブルク家との間の戦争であるイタリア戦争の開戦により、ハプスブルク家のフランス対立、スペインとの関係構築を急速に進めることとなる。このような事情から、マクシミリアンの息子フィリップと娘マルグリートは、スペイン王女フアナと王子フアンとそれぞれ結婚し、1497年、両家は二重の婚姻関係で結ばれた。それから20年後、中東欧のヤギェウォ家のチェコ・ハンガリー王ウラースロー2世の息子ラヨシュがマクシミリアンの孫娘マリアと、ウラースローの娘アンナがマクシミリアンの孫息子カールもしくは(カールの弟の)フェルディナントと結婚するようにした(二重結婚)のである。これが、ハプスブルク家がチェコ・ハンガリーを支配する契機となったことは想像に難くないだろう。

以上のように、マクシミリアンの時代のハプスブルク家では「積極的な婚姻政策」がその繁栄に大きく影響しているのである。(ただし、ハプスブルク家の婚姻政策ついて調べる際に登場する「戦争は他国にさせておけ、なんじ幸いなるオーストリアよ、結婚せよ」という標語は、ハプスブルク家のモットーや家訓ではない。そもそも政略結婚は、洋の東西を問わず家門勢力を存続・発展させるためのいわば常套手段であった。ハプスブルク家の婚姻政策が結果として極めて大きな意味を持つこととなったとはいえ、他家のそれと変わりなかった点に留意したい。)

(絵画:マクシミリアン、長男フィリップ、妻マリ

前列左からフェルディナント(1世)、カール(5世)、ラヨシュ(2世))

(参照:Wikipediaより)

さらに、彼の時代を契機に始まる大きな変革と言えば、ハプスブルク家の分割である。1556年、ハプスブルク家は、「オーストリア・ハプスブルク家」と「スペイン・ハプスブルク家」に分かれる。これは、上記の婚姻政策の結果マクシミリアン1世の孫であるカール5世(のちに70もの肩書を持ったと言われている。)が、16歳でスペイン王国をカルロス1世として相続すると(※神聖ローマ帝国カール5世と、スペイン王カルロス1世は同一人物)、その後、カルロス1世は56歳のとき自主退位を決意し、息子フェリペにはスペイン王を譲り(=スペイン・ハプスブルク家)、弟フェルディナントにオーストリアを譲った(=オーストリア・ハプスブルク家)。スペイン・ハプスブルク家が5代(カルロス2世の時)で途絶えてしまった(1700年)のに対し、オーストリア・ハプスブルク家はその後も長く繁栄し続けたのである。ハプスブルク家の次の繁栄の波は、カール6世とマリア・テレジアの時代であるが、ここでは省略する。

時代は飛んで、ハプスブルク家の我が国との交流は、19世紀末期に始まる。(「両国間で修好通商条約が締結されたのは1869年と、欧米諸国の中では最も遅い部類に入る。また、この規定は、片務最恵国待遇によって他の列強にもすべて適用されることになっていたため、その内容が従来の諸条約の不平等性を補完・徹底するものとなるよう、締結にはイギリス公使パークスが深く関与した(一九一二年に改正)。[岩崎17,p.343]」)国交樹立にあたっては、フランツ・シーボルトの長男アレキサンダーが通訳を務め、公使館には次男ハインリヒが務めた。また両国の本格的な交流のはじめとなる岩倉使節団のオーストリア訪問(1873年)、そして同年のウィーン万博への出展においても、ハインリヒが収集した日本の文物の数々が、今日のウィーン民俗学博物館の日本部門の一角を成すなど、同兄弟は重要な役割を果たしていると言える。

(こちらもまた余談であるが、日本における初の正式な国際結婚は、明治25年(1892年)に東京府で届け出られたクーデンホーフ光子(=青山みつ)とハプスブルク帝国(オーストリア)の駐日代理公使ハインリッヒ・クーデンホーフ・カレルギー伯爵の婚姻である。彼女がEU圏で最も有名な日本人と言われているほどであるというのは、本ブログを執筆する過程で初めて知った。我が国にとってのハプスブルク家が、より一層特別に感じられた事実である。)

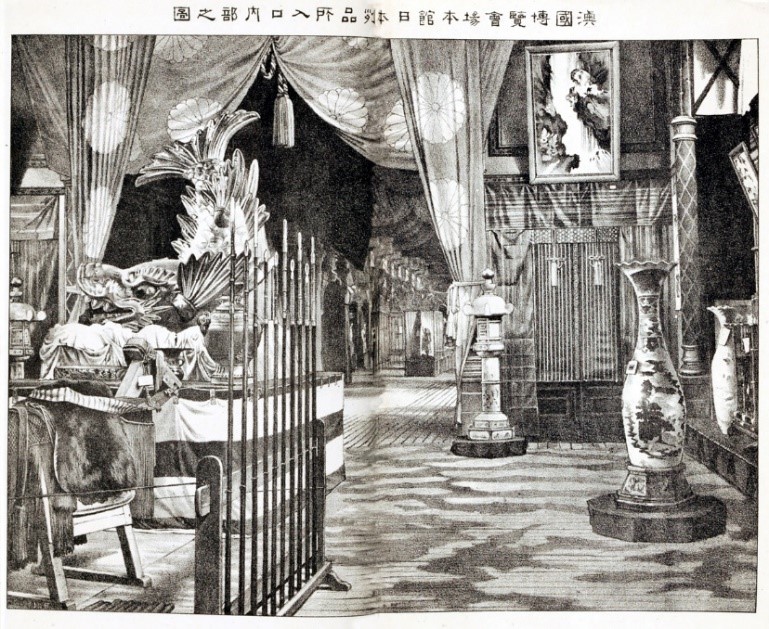

(写真:ウィーン万博とジャポニズム)

(参照:Wikipediaより)

さらに前述のウィーン万博は、日本の文化を広く知らしめる絶好の機会となったと言われており、「クリムトをはじめとするウィーン分離派、そしてユーゲントシュティール(いわゆるアール・ヌーヴォー)への影響の大きさは、よく知られているところである(なお、日本館の隣ではヨハン・シュトラウス二世の楽団が活動しており、伊藤博文は彼らの日本招聘を考えたという)。また、ブラームスは日本の音楽に関心を寄せ、ウィーンに公使として赴任した戸田氏共・極子夫妻と交流を持った。ブダペシュトでは芸術家が集う場として、カフェ『ヤパーン』(日本)がにぎわいを見せた[岩崎17,p.343]」のだという。また、長く文芸不毛の地とされてきたハプスブルク圏においても、ウィーンであれば「ツェントラール」「インペリアル」、プラハなら「アルコ」、ブタペシュトなら「ヤパーン」や「ニューヨーク」といったカフェに文人が集い、次々と創刊された文芸誌に発表の場を求めていたのである。

このように、文化芸術のエリアでもハプスブルク家の影響が大きいことが分かったわけであるが、時期をマクシミリアン1世の時代まで遡っても、「アメリカの政治学者ジョセフ・ナイは、軍事力や経済力に基づく『ハード・パワー』だけでなく、文化や理念に対する支持・好意がもたらす力「(『ソフト・パワー』)の重要性を説いているが、マクシミリアンなどの『ルネサンス君主』は、その意義をすでによく理解し、かつ実践していた[岩崎17,p.85]」と評価している。マクシミリアンらは、急激な勢力拡大を正当化する意味もあり、ハプスブルク家が古く高貴な家柄であることを系譜学的に立証しようと努めたのである。「ハプスブルク家は神よりキリスト教世界の護持という使命を託された、選ばれし特別な一族であるという神権的選良意識は、ルードルフ四世やフリードリヒ三世といった君主たちも抱いていたが、マクシミリアンは傘下の芸術家たちを使い、これを大々的に表象した。[岩崎17,p.86]」具体的には、デューラーの肖像画や「凱旋門」などの大木版画、また古代ローマのユリウス・カエサルが自ら著した『ガリア戦記』によって後世に伝承されていったことに倣って、マクシミリアン1世も自らの言葉で、自身の偉業を人々の記憶に残そうとしたと考えられている自伝「白王伝」、そして金羊毛騎士団など、マクシミリアンが関わった文物には、彼の思想が色濃く描かれており、結果として権力・権威を可視的にアピールする表象戦略を実行していたとみられる。

また、中世と近世の端境期のブルゴーニュ公国には高度な文化が花開いていた。「儀式・馬上試合(トーナメント)・仮面舞踏会・ダンスなどが織りなす華やかで顕示的な宮廷・騎士文化、開放的な男女の交際―中略―など示す生活文化、高質な音楽・美術・文芸、城館と一体化した造園の技法。ブルゴーニュの精彩に富んだ豊潤な文化は、マクシミリアンらオーストリアの人々を瞠目させるに十分だった。[岩崎17,p.73,74]」これらは以後、さまざまな形でハプスブルク家の文化に取り込まれ、豊かな実りをもたらすこととなるのである。皆様の中には、芸術作品がお好きな方も多いのではないだろうか。次回は、以上のような歴史を持つハプスブルク家を「絵画」という視点から紐解いていきたいと思う。ベラスケス、マネ、ジュゼッペ・アルチンボルド、ミュシャ(ムハ)、クリムト…etc.どの絵画がピックアップされるか是非お楽しみに。

※当ブログの記述内容は弊研究所の公式見解ではなく、執筆者の個人的見解です。

事業執行ユニット 社会貢献事業部 田中マリア 拝

最後までお読み頂きありがとうございます。

いかがでしたでしょうか。本ブログのご感想をこちらのアンケートへお寄せいただけますと大変励みになります。何卒宜しくお願い申し上げます。

[関連記事](タイトルをクリックすると記事へ飛びます。)

・教育から「知識社会」を読み解く (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.9))

・P.F.ドラッカーとは何者か? (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.8))

・国連とダグ・ハマーショルド事務総長 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.7))

・人間に備わる本能的能力「アブダクション」 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.6))

・現実社会の未来目標と映像作品から見る未来(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.5))

[参考文献]

・[岩崎17]岩崎周一,「ハプスブルク帝国」,講談社現代新書,2017.