偉大な小国:オランダ王国を知る (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.12))

2010年の選挙で、VVD(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie:自由民主国民党)が初めて下院の最大政党となって以来、2024年7月まで約14年間に渡りオランダの首相を務めたルッテ氏。先日ついにその首相人生に幕を閉じたと同時にNATO(北大西洋条約機構)の事務総長に着任したとのニュースが話題となった。一見小国のオランダだが、我が国との関係で言えば、1600年にオランダ船のデ・リーフデ号が大分臼杵沖に漂着したことで交流がはじまり、1639年3代将軍徳川家光の時代に完成した鎖国体制下でも貿易を続けるなど、重要なポジションにあるのは間違いない。今回は、偉大な小国「オランダ」について、その特徴や基礎的な歴史について見ていく。

(写真1:オランダ世界遺産 キンデルダイクの風車群)

(参照:筆者撮影)

「オランダ」と聞いて何を思い浮かべるだろうか。風車、チューリップ、自転車、チーズ、運河といった観光分野や、スポーツ好きであればサッカー、スピードスケートなどだろうか。地理的には、国土の約4分の1が海抜以下であり、そこに人口の約6割が暮らしている。高山はない。(オランダにはベルギーとの隣接地にファールス山(Vaalserberg)という標高322.5mの山があるが、麻布台ヒルズ森JPタワー(325m)とほぼ同じ高さであり、日本人にとっては“丘”として捉えられるかもしれない。)

(写真2:運河の多いオランダ 跳ね橋の風景)

(参照:筆者撮影)

ここで、地理的特徴と絡めて「干拓地政策」について少し掘り下げてみよう。「世界は神が創ったが、オランダ(の国土)はオランダ人が造った」と表現されるほど、オランダの歴史は干拓地と切り離すことはできない。オランダ最古の堤防はローマ帝国にあり、初期の埋め立ては11世紀から13世紀にかけて始まった。近代的な干拓の始まりは、1608年から1610年にかけて50基の風車によってホラント州最大の湖の一つであるベームスター湖が排水された頃である。その後25年間に渡り、北部ホラントの他の湿地を排水することにより、約150km²の土地が農業用に造成され「干拓地」となっている。また1916年の大洪水を契機にゾイデル海開発計画(Zuiderzeewerken)では、ゾイデル海をアイセル湖(IJsselmeer)とワッデン海(Waddenzee)という2つの海に隔てる、北ホラント州とフリースラント州を結ぶ全長32kmの巨大堤防「アフスライトダイク」(オランダ語の「Afsluitdijk」という名前は、英語の「close」を意味する「afsluit」と、英語の「dike」や「dam」を意味する「dijk」に由来)が建設された。「アフスライトダイク」は現在、洪水調節の重要な拠点となっており、湾の北と南を結ぶ主要な交通路でもある。

1953年の北海大洪水後は、「デルタ計画」に着手し、オランダ南西部のライン川(Rhein)、マース川(Maas)、スヘルデ川(Schelde)の三角州にできた低地国土を維持している。

(図1:アフスライトダイクを示す地図(赤線))

(参照:Wikipediaより)

干拓地の話題から元に戻そう。オランダの建造物では、弊研究所の最寄り駅である東京駅が2006年4月11日にアムステルダム中央駅と姉妹駅締結をしている点に、親近感を覚える。さらにオランダ発のキャラクターと言えばディック・ブルーナが生み出したミッフィー(オランダ語ではNijntje:ナインチェ)、画家ならばポスト印象派の巨匠フィンセント・ファン・ゴッホや、「真珠の耳飾りの少女」で有名なヨハネス・フェルメール、「夜警」を描いたレンブラント・ファン・レイン、だまし絵の巨匠マウリッツ・エッシャーなど(奇想画家と呼ばれるヒエロニムス・ボスや、芸術雑誌「デ・ステイル」を創刊し、それらの中で「新造形主義(ネオ・プラスティシズム)」という美術理論を提唱したことで知られているピーター・モンドリアンも個人的には魅力的に感じる)芸術分野でも世界にその名が轟くほど活躍された方が多いのが特徴の一つだ。

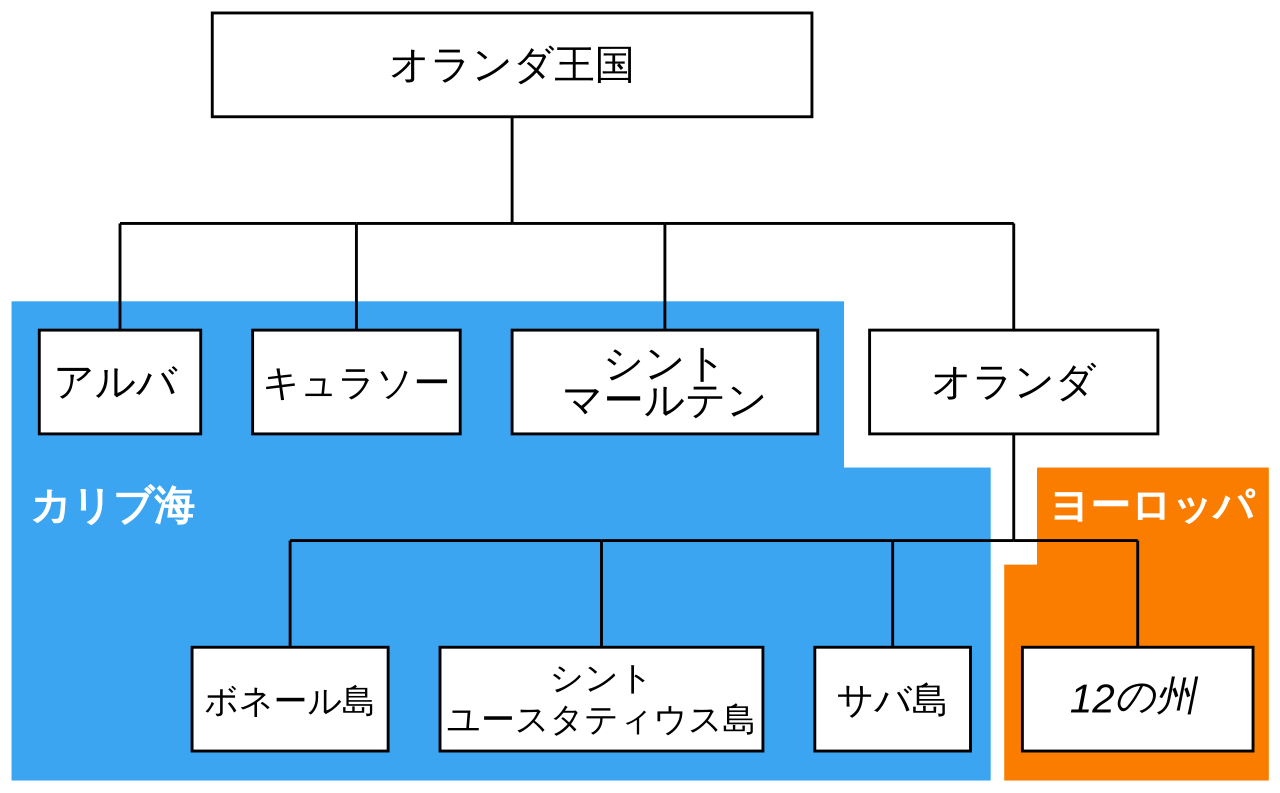

次に「オランダ王国(Kingdom of the Netherlands)」の基礎情報を眺めてみよう。あまり知られていないが、実はオランダ王国を構成するのは、ヨーロッパのオランダ本土と、南米ベネズエラ北側のカリブ海に浮かぶ島々、アルバ、キュラソー、シント・マールテンという対等な関係を持つ4地域である。そのため単一国家であるそれぞれはオランダ憲法、アルバ憲法、キュラソー憲法、シント・マールテン憲法によって国の統治を定めるが、オランダ王国憲章がこれらの憲法より優位にあるという特殊な形態を持つ。

(図2:オランダ王国の構成)

(参照:Wikipediaより)

12州から構成されているヨーロッパのオランダ本土の国土は九州とほぼ同じ面積の約42㎢、人口は約1700万人である。公用語はオランダ語だが、国民の94%がバイリンガル、77%がマルチリンガル(参照:2012年欧州委員会の報告書「Europeans and their languages」https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f551bd64-8615-4781-9be1-c592217dad83)である(現地のオランダ語学習者が困難に感じるのは、一言英語を話せば会話全体が英語になってしまうという具合にオランダ人が言語に長けている点である)。一方、宗教に関してはかつてプロテスタントの国であったものの、現在は、我が国同様突出して信仰される宗教はない(キリスト教(カトリック18%、プロテスタント13%)、イスラム教(6%)、無宗教(57%)、その他(6%)(参照:オランダ中央統計局:CBS、https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2023/religieuze-betrokkenheid-in-nederland?onepage=true))。また、先ほど示したような複雑な統治体系、及び植民地時代があるため、現在は「移民社会」と化しており、14%が移民の背景を持つ(https://www.cbs.nl/en-GB/visualisations/dashboard-population/origin)。しかし今月25日には、政府が国内に流入する不法移民や難民を抑制するための新たな政策を承認するなど、移民対策措置がなされている点は今後注目すべき点であろう(オランダは欧州域内の自由な移動を定めたシェンゲン協定に加盟するが、国境審査の導入や、難民と認定された人が呼び寄せられる家族を制限するなど厳しい措置を盛り込んだ。)。

さて「オランダ」の現在の姿についてざっと触れてきたが、その建国の歴史を見てみよう。

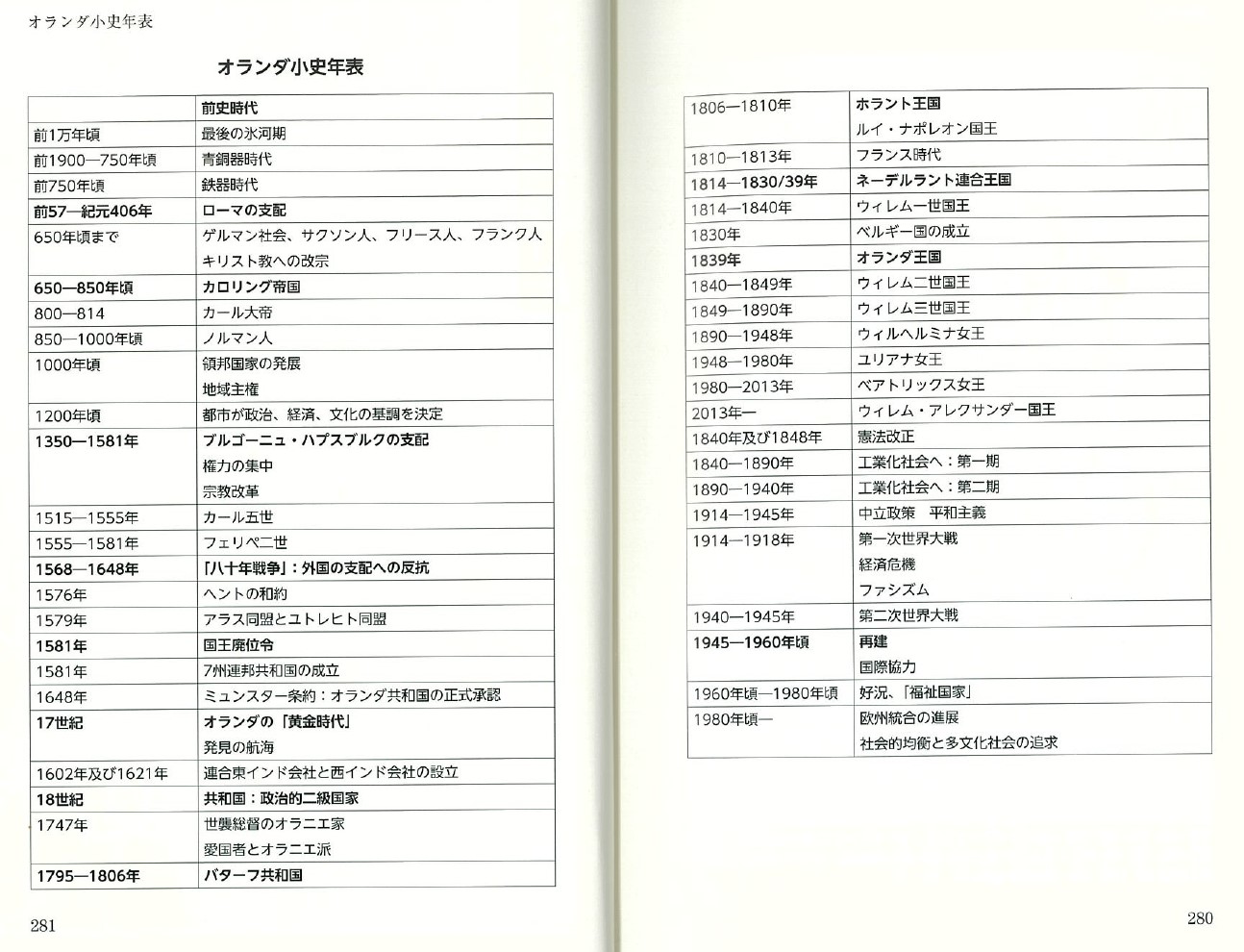

(図3:オランダ小史年表)

(参照:[リートベルゲン18]p280-281)

ヨーロッパ本土のオランダがネーデルラント(現在のオランダ、ベルギーなどを含む地域)と呼ばれていた頃、その領土はハプスブルク家の支配下にあった(ハプスブルク家についてはこちらをご参照ください:ハプスブルク家の興隆 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.10)))。ハプスブルク家がオーストリア=ハプスブルク家とスペイン=ハプスブルク家に分裂した後、ネーデルラントは後者の領土となった。当時のスペイン王はフェリペ2世であったが、彼はキリスト教の中でも、ローマ=カトリックの教えを信仰していたため、ネーデルラントもローマ=カトリックへの改宗を強要された。当時ネーデルラント南部10州(後のベルギー)はローマ=カトリック信者がほとんどであったため問題は生じなかったが、ネーデルラント北部7州(後のオランダ)はカルヴァン派であったため、スペイン勢との間に亀裂が生じた。結果、ネーデルラント北部7州は1579年にユトレヒト同盟を結び、オラニエ公ウィリアムを指導者としてスペイン勢に対抗。1581年には、ネーデルラント連邦共和国の事実上の独立を宣言したのである。しかし、スペイン勢はこれを認めなかったため、ネーデルラント連邦共和国は隣国イギリス勢を味方につけ、イギリス勢がスペイン勢に勝利したことで、1609年には12年間の休戦条約を結び事実上の独立を遂げた。(この間、オランダが1602年に設立したオランダ東インド会社は、インドから東南アジアにかけての一帯に進出、各地で当時スペインに併合されていたポルトガルの勢力圏を侵食していった。休戦期間後1621年には戦闘が再開され、この年に設立されたオランダ西インド会社は、新大陸とスペイン・ポルトガルの交易船を襲撃しながら西インドに進出した。その頃、ドイツで起こった三十年戦争(1618~1648)ではスペインがドイツの旧教徒を支援して参戦していたため、オランダは新教徒を支援の立場から出兵し、スペイン軍と戦闘。最終的には三十年戦争の講和条約である1648年のウェストファリア条約によってネーデルラント連邦共和国として独立が国際的に承認されることとなる。1568年から数えて実に80年間に渡る戦争であったため、八十年戦争とも呼ばれる。)

こうして誕生したオランダであるが、1300年から1550年までの間ヨーロッパ全体では、エリート文化において人々の価値観、世界観に大きな変化が起こった。「徐々に、教育のある人々、すなわち読書層は、カトリック協会の組織を通じ正式に認められ、伝達される智識の権威について疑問を持つようになった。特に、人の神との関係、神の創造物である宇宙との関係について、より経験的な観点から研究がなされるようになった。[リートベルゲン18, p98]」つまり、人々が自らの意見を持ち、学問的にもこれを発信するようになっていったのである。オランダでは、エラスムス(1466-1536)がこの人文主義の第一人者である。「彼は学者として、既に当時有名であったが、宗教的なものであれ、世俗的なものであれ、古典を研究する際は原点に当たれとする人文主義の原則を聖書に適用した。[リートベルゲン18, p98]」エラスムスは、それまで長く使われてきたラテン語の新約聖書には何代にも渡る筆写により間違いが多くなっていることを明らかにし、ギリシア語版を元にした学術的な初版を発刊するなど尽力した。

(絵画:ハンス・ホルバイン作『1523年のエラスムス』)

(参照:Wikipediaより)

また多くのオランダの人文主義者はラテン語学校で教えていたため、その考えを多くの聴衆に提示することに成功していた。本来教区の教会に附属し、特に聖職者となるべきものを訓練するためのものであったラテン語学校は、次第にオランダにおける主たる教育機関となった。16世紀以降は、オランダの教育は富裕層・貧困層問わず、質量ともに大半の他のヨーロッパ諸国を凌ぐようになり、現代2020年のユニセフが発刊した「イノチェンティ・レポートカード16 子どもたちに影響する世界 先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か」でも、「世界一子どもが幸せな国」と称されるほどである。現代のオランダ教育構造は非常に興味深いのだが、これは別の回で深く語ることとしよう。

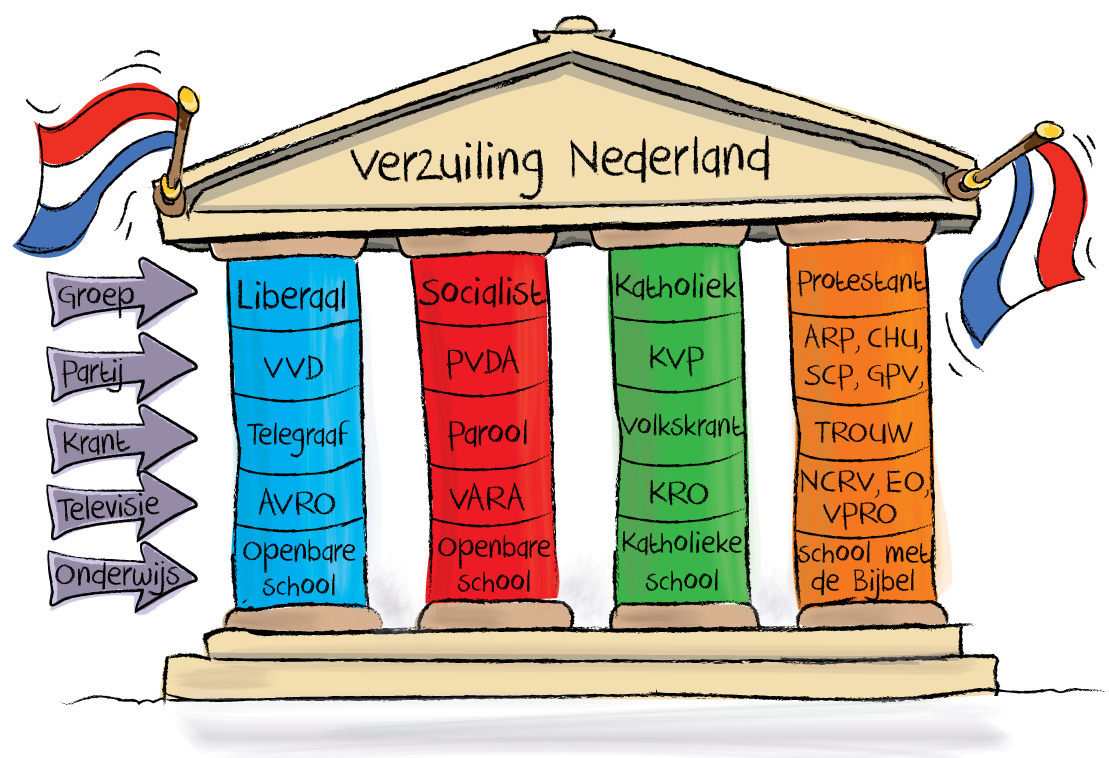

最後にオランダ社会の「柱状化(verzuiling)」について触れて終わろうと思う。「柱状化」とは、カトリックやプロテスタントなどの宗派別、自由主義や社会主義といった政治的信条別に、社会のあらゆる分野の団体や組織が編制されている社会を意味する [Thurlings,1979]。それらの「まとまり」が列柱のように並び立ち、「屋根」であるオランダ社会全体を支えている様子を例えて、このような呼称がなされた。

(図4:柱状化の構造を表す)

(参照:Junioreinstein.nlより)

60年代以降オランダの柱状化社会は次第に溶解しはじめ、この統制形式は廃れてしまっているが、今日でも「自らの所属地域・文化集団ごとに閉じられたまま、他の地域・文化集団と連帯する」文化は、オランダのコミュニティ形成のあり方や文化的背景に根強く残っていると指摘される[Blom 00](1990年代から移民2世、3世の失業と社会的不適応の問題が深刻化する。労働、教育政策などの社会統合政策の強化がなされてはきたが、イスラム社会を糾弾してきた映画監督テオ・ファン・ゴッホが2004年、移民2世の青年に暗殺される事件などを経て、国内でもオランダモデルへの批判が強まっている)。

1970年代までのオランダは、大きくプロテスタント、カトリックの宗派別、社会主義、リベラルの政治信条別という計4つの「柱(-社会集団)」に分かれて社会を形成してきた。「どの集団もそれぞれが、教育機関、労働組合、社会福祉、スポーツや文化団体、政党、新聞、放送局、小売店などの組織を内包していた。したがって、カトリックはカトリックの、プロテスタントはプロテスタントの学校で教育を受け、それぞれの「柱」に属するメディアに接触し生活していた。同様に、企業に勤める労働者もまた垂直的にそれぞれの「柱」が組織する労働組合に所属しつつ、同時に横断的な産業別労働者連盟に加入して使用者連盟と賃金協約を結んでいた[田中05,p5])」という。また、政党も「柱」により支えられてきた。「キリスト教民主主義諸政党は、自由主義や急進的社会主義を批判し、ネオ・コーポラティズム的労使協調や漸進的社会改革といった中道路線を志向してきたが、これらは『列柱』内/外での協議に努力するという特質によって機能してきた。政治レベルではそれぞれの代表者が調整を行うと同時に,必ず二つ以上のグループが連立政権を組むことで社会の統合がはかられた[田中05,p5])」のである。移民大国へと発展してきたオランダだが、根底にはその社会構造に「柱状化」が存在したことで、他国の者が入ってこようとも、自身が含有される社会は「柱」によって守られているという安心があったのかもしれない。

以上、今回はオランダ王国について取り上げたがいかがだっただろうか。まだまだ安楽死やドラッグ、王室関連、オランダの黄金時代など触れたい項目は尽きないが、本ブログが遠いヨーロッパの偉大な小国について想いを馳せるきっかけとなっていれば非常に嬉しく思う。さて、今回筆者が本ブログのテーマを「オランダ王国」とし皆様にお届けしているということは…?!ぜひ今後の弊研究所の動きにも注目していただきたい。

※当ブログの記述内容は弊研究所の公式見解ではなく、執筆者の個人的見解です。

事業執行ユニット 社会貢献事業部 田中マリア 拝

最後までお読み頂きありがとうございます。

いかがでしたでしょうか。本ブログのご感想をこちらのアンケートへお寄せいただけますと大変励みになります。

また、弊研究所公式X(https://x.com/iisia)では毎営業日投稿をしておりますので、最新動向のチェックにご活用いただけますと幸いでございます。

最後になりますが、本ブログを読んでくださる皆様、いつもありがとうございます。ブログは定期更新をしてまいりますので、引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

[関連記事](タイトルをクリックすると記事へ飛びます。)

・名画からハプスブルク家の内側を探る (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.11))

・ハプスブルク家の興隆 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.10))

・教育から「知識社会」を読み解く (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.9))

・P.F.ドラッカーとは何者か? (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.8))

・国連とダグ・ハマーショルド事務総長 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.7))

[参考文献]

・[田中05] 田中理恵子,「『オランダモデル』の文化的背景-合意の共存のコミュニティ形成」社学研論集Vol.5,早稲田大学大学院社会科学研究科,2005.

・[リートベルゲン18] ペーター・J・リートベルゲン著,肥塚隆訳,「オランダ小史-先史時代から今日まで-」,かまくら春秋社,2018.

・[Blom 00] Blom, J. C. H., “PillarisationinPerspective, WestEuropeanPolitics,vol. 23,no. 3,153-194. 2000.

・[Thurling 79] Thurling, J. M. G., “Pluralism and Assimilation in the Netherlands, with Special Reference to Dutch Catholicism”, International Journal of Comparative Sociology, 20(1-2): 82-100., 1979