石油価格急落と円高の行く末 (IISIA研究員レポート Vol.65)

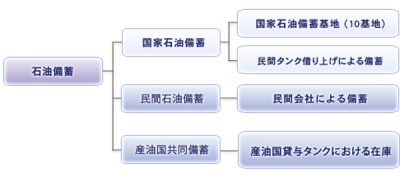

この度、我が国政府はバイデン政権の求めに応じる形で、昭和50年に成立した石油備蓄法に基づき貯蔵されてきた石油を初めて放出すると決めた。放出量は326万バレル(参考)で、米国勢の求めに応じた国家の中では5番目に多い量の放出を行う。

今回、放出された約50万klで、石油備蓄法で示されている国家の1日における使用量に換算すると2日分に満たない量だ(参考)。今回は、紛争や災害時などの緊急事態ではなく、あくまでも価格を下げる為の国際的協調の文脈での放出となるため、法律に抵触しないレヴェルでの対応に留まったと推測される。しかし、法律成立時から前例のない放出をバイデン政権の求めに応じて断行したことは、岸田首相が未だ訪米し対談を実現していない(参考)ことから、外交的に協調姿勢を示す重要な機会であった(参考)。

(石油・石油ガス備蓄体系)

(出典:JOGMEC)

なぜOECD+国家に増産を要求し国家備蓄を各国に放出要求しながら、バイデン政権は米国勢の石油生産企業に増産を要求しないのか。米国勢の石油生産量は2019年のパンデミック流行以前より14%も低い。米国の石油メジャーの脱炭素化への取り組みは、欧州勢と温室効果ガス排出量削減の方法が異なる。米議会は二酸化炭素の回収と貯留への投資拡大を求めている(参考)。米国の石油メジャーの上層部では、石油採掘の減産を求めるグリーン投資家との綱引きが長く続いた状態だが(参考)、欧州内で2020年から見られる天然ガスの価格高騰によるエネルギー危機を持って、化石燃料需要を減らさないままエネルギー移行していくことが石油メジャーの戦略であるようだ。

増産に踏み切らないのは石油価格高騰による利益を享受しているということになるが、自体はそう単純でもない。各国に放出の協力を取り付けるという外交手段を取ったバイデン政権だが、米石油メジャーとの増産の話し合いのテーブルにつくことは、環境規制緩和が交渉の対象になることが明白だからだ。COP26で、脱炭素化に非協力的な国家を批判し国内外に環境問題に取り組む政権であるとアピールした後に規制の緩和をすることは難しいだろう。こちらも違った思惑の綱引きが繰り広げられているのだ(参考)。

(OPEC加盟国の石油生産量)

(出典:U.S. Energy Information Administration)

このまま、石油価格が高水準で推移していくという見方が一転、26日から急落がこの数日で起きた。南アフリカ国内で発見された変異種(B.1.1.529系統)からの先行き不安で売られたという見方だ。このトレンドが仮に続いた場合、起きるのは1986年の我が国の平成バブルの直前にも起きた「逆オイルショック」である。原油価格の下落は、原油生産国(輸出国)から輸入国への所得移転をもたらす(参考)。こういった世界経済の先行き不安を誘発するようなインシデント要因がある場合、往々にして円買いトレンドとなる(参考)。これは、資源輸入国家である日本経済にとってはポジティブな動きである。しかし、このB.1.1.529系統が他の変異種と比較しても非常に強い伝播性が認められる場合、日本経済にもネガティブな影響を与えることは避けられない(参考)。

この急落で「OPEC+の増産停止を検討」が断行される可能性が高くなった(参考)。天然ガスや再生可能エネルギーとは異なり、原油の生産はOPEC+加盟国の意向である程度価格が調整される。政情不安を抱える国家は組織的な多規模増産体制を整えることが難しい国家にすれば、価格の下落はすなわち国家収支の減少に直結するからだ。

現在、報道では「増産停止」が喧伝されるが、石油価格下落が顕著であった2014年11月に開催されたOPEC総会では減産を見送る決定が行われた過去がある。つまり意図的に下落トレンドが維持される可能性もあるのだ。2014年の政策を原油価格高騰で世界的なGDPがマイナスへと傾く中で、それを調整する狙いではないか分析があった(参考)。今回は、パンデミックによる物流・人流の停滞も重なって、世界的に景気回復のシナリオが描けていない。そこへの調整として、脱炭素化が進む中でも世界的に未だ依存度の高い石油の価格で調整する方向に向かうのではないか。すべては12月2日のOPEC+閣僚級会合で決されるが、11月30日からオンラインで意見集約を開始するようで、引き続き各国の動向を注視していかなければならないだろう(参考)。

グローバル・インテリジェンス・ユニット リサーチャー

横田 杏那 記す

前回のブログ:“ブルー“水素はどれだけグリーンなのか?(IISIA研究員レポート Vol.64)