パリ同時多発テロ事件、煮詰まったB20/G20、そして日本人の運命 (連載「パックス・ジャポニカへの道」)

「ところで日本人である貴方の目から見て、G20/B20というプロセスそのものが効果的だと思いますか」

私は今、政府間会合であるG20を支えるグローバル・ビジネス・リーダーたちの集まりであるB20のサミットに出席するため、トルコ最大の保養地アンタルヤにいる。昨日がその正式な意味での初日だったが、一日の最後に行われたガラ・ディナーでたまさか隣席となったコチ・ホールディングの”御曹司“専属特命チームの一人がそう私に語りかけてきた。

トルコは複数の財閥経済から成り立っている。「親日」あるいは「イスラム」という印象が強いが、その実、第二次世界大戦後に着実に経済的なパワーを蓄えてきた財閥構造が基層となった国なのである。

この隣人のボスであるアリ・イリディリム・コチはこうした財閥構造を引き継ぐべく生まれてきた人物の一人だ。トルコ最大の財閥であるコチ・ホールディングの「4代目」であり、現在、48歳であるこの人物はB20の「雇用タスクフォース」の幹部を務めている。米国で教育を受けた彼は、現在のところ同ホールディングスのICT部門でCEOを務めている。前回に続き至近距離で今回も見かけたが非常にエネルギッシュなタイプであり、やがて財閥全体を率いるのだとすれば確かに適任であるかのように少なくとも今の段階では見えた次第だ。

一方隣人はというと(女性なのであるが)4年半ほどコチ・ホールディングで働いてきている前は、プライウォーターハウスクーパース(PwC)で勤めていたのだという。そしてその前は米国で大学は卒業した、とややプライドを感じさせるトーンで語っていたのが印象的であった。ガラ・ディナーとはいえ、食事ではなく、この若きCEO氏が翌日にタスクフォースで読み上げるためのスピーチ原稿をセットさせるのが仕事らしく、他に隣席していた上司たち5名の指示を仰ぎながら修文をし、「おぉ元気か?」とチームに声掛けしにきた“御曹司”に素早く決裁を求めるといった精勤ぶりだった。本来ならばグローバルな人脈形成のために行われるガラ・ディナーなわけであるが、全くそんなことはお構いなしである。彼女のチームたちにとっては太陽の様に輝く“御曹司”こそが自分たちの考えるべき相手であり、太陽であり、そして未来なのだ。それ以外は全く無意味とまで考えているように見受けたほどである。

なぜこんなことを延々と書いたのかといえば、いわゆる「エマージング・マーケット」なるものの実態を読者の皆さんには御理解頂ければと強く想ったからである。簡単に言えばそれは閥族政治・経済なのであって、昔の言葉を借りるならば少しだけ緩められた「開発独裁体制」なのである。政治的な指導者は変わるかもしれないが、経済的な閥族体制は全く変わるところがない。なぜならば米欧勢の統治エリートたちがこうした“御曹司”“御令嬢”たちを次世代リーダーとして囲い、自らに有利な形で思考のフレームワークと刷り込み、かつ人脈形成を促してきているからである。米欧勢によって「最新の知見」刷り込まれた“御曹司””御令嬢“は今度はその使徒となって無知蒙昧な祖国へと戻り、経済リーダーとなる。何せバックに米欧勢のトップ・エリートたちが控えているのだから無敵である。血筋と言う意味では全く比べものにならないが、それこそゼロから這い上がり、必死の努力で米欧勢から教育を施されることに成功したテクノクラートたち(隣席した彼女がその典型だ)が黙々と支える中、”御曹司“”御令嬢“は着実に財閥リーダーとしての地歩を固めていくというわけなのだ。

こうしたエマージング・マーケットにおける次世代経済リーダーたち(born leadership)が米欧勢の唱導する「包含的資本主義(inclusive capitalism)」を熱心に支持のは当然のことである。なぜならば、包含的(inclusive)にせよと主張することはイコール、これまで米欧勢が占めてきたグローバル経済において、エマージング・マーケット、すなわち新参者である自分たちの発言権を高めよと主張することを意味しているからだ。そして米欧勢の統治エリートたちは表向きそれに屈したかのように“演出”し、これらエマージング・マーケットにおける次世代経済リーダーたちの「見せ場」を創ることに同意した。それがG20を支えるB20という集まりだというわけなのである。

だからこそ、とりわけ今年は議長国トルコが文字どおりの”国威発揚“として熱心に取り組んできているのだ。その背景にはこうしたエマージング・マーケット特有の財閥構造があり、かつその威信をかけた次世代経済リーダーたち、さらにはそれに人生の全てを賭けたテクノクラート集団たちの願いがある。そしてついに活躍の場を与えられ、彼・彼女らは実に満足そうである。そうした栄えある彼・彼女らから見れば、極東から来た異国人など全くもって眼中にはないというわけである。下手をすると来年(2016年)の議長国である中国勢ですら、どうでも良いといった感じであったのが印象的であった。

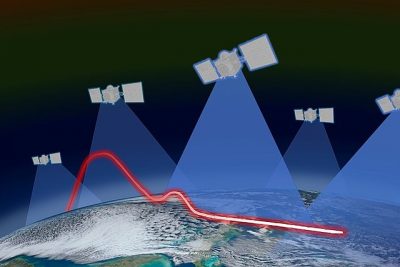

しかし、ここに正に”罠“があるのである。―――B20の場では皆、口を開けば「デジタル化でしょう、やはり、今の経済的な苦境から脱するには」と繰り返し言う。エマージング・マーケットの次世代経済リーダーたちはデジタル化、すなわちインターネット化が進むことにより、全ての人たちに情報が行き渡れば、それだけ市場・経済は活性化するものだと信じ込んでいる。彼・彼女らにとってグローバル経済が高めるべき包含性(inclusiveness)とは正にそこに意味があるというわけなのである。米欧勢の大学でそうした思考のフレームワークを徹底して刷り込まれてきたことは一目瞭然だ。

ところがこうしたB20の議論の中で決して議論されないことがある。それはデジタル化、あるいはかつての我が国における言葉で言うならば「情報化社会」の進展によって経済だけではなく、政治という意味でも大変動が惹起されるという点だ。庶民が知りたいのは何もマーケット情報だけではなく、「結局、私たちの国を牛耳っている奴らは何をしてきたのか」ということだからである。そこで掲げられるべき「知る権利」は当然、これら閥族構造にとって極めて不利なものだから、デジタル化は進めるにせよ、完全に認めるわけには絶対に行かない。そこでインターネット化を急ピッチで進めても、同時にネット検閲は徹底して行うということになる。例えば「西側の一員」を標榜するこの国・トルコがその典型であり、検索をしてもインターネットの画面上に出てこない情報が多々ある。それはそうだろう、知られてしまっては困るからである。

「政経分離」この余りにも都合の良過ぎるスローガンを掲げるエマージング・マーケットの閥族構造を支えるために創られてきたのがG20/B20であったというわけだが、今私が出席しているアンタルヤ・サミットで文字どおり質的な転換を迎えたと言わざるを得ないように見受ける。なぜか。

一つには図ったかのようにこのタイミングでパリ同時多発テロ事件が”発生“したからである。事実、B20の初日に行われた全ての会合の冒頭で、犠牲者に対する哀悼の意と、その家族、さらにはフランス勢に対する同情と連帯が全てのスピーカーたちによって語られていた。だが、「テロリズム」といえばイスラム系武装集団「イスラム国(IS)」なのである。そしてそれに対して軍事攻勢をかけているのがトルコ勢なのである。「政経分離」路線はここでもろくも破綻する。トルコ勢が自らの犯した過去の罪(「アルメニア人大虐殺」)を隠ぺいしようと今の「ISによるテロ」の非道さを語れば語るほど、それが議長国を務めるG20/B20は間違いなくキナ臭いものになっていくのである。今回の会合をもってG20/B20は明らかに「政経分離路線の象徴」ではなくなった。

そしてもっと重要な要因として取り上げなければならないのが、来年(2016年)の議長国・中国の存在である。今年(2015年)のB20プロセスではほとんど姿を見せなかった中国勢であるが、今回のアンタルヤ・サミットでは正に「降って湧いた」かの様な人海戦術を展開している。もっとも米欧勢のグローバル・ビジネス・リーダーたちがどんなに役職が「偉く」とも単独で出席しているのに対し、中国勢はB20プロセスを担うことになった「中国国債貿易促進委員会」、さらにはそのナレッジ・パートナーとなった「中国人民大学」のそれぞれからの出席者たちはいずれも“大名行列”なのである。人数こそいるが、テクノクラートの親玉といった感じのリーダー数名に対して、数十名のサポート官僚たちが連なっている。その光景は実に異様としか言いようがない。

滑稽だったのは、米欧勢のグローバル・ビジネス・リーダーたちが正に「中国詣で」とでもいうべき態度に今回のB20の現場で出ていたことであった。来年のB20シェルパの前にずらりと並び、口々に笑顔で名刺交換を求めるその姿は正にかつての中「夏」帝国が展開した「朝貢外交」そのもののように見受けられた。頭を下げる米欧勢のグローバル・ビジネス・リーダーたちはいわば、かつてのイエズス会の宣教師たちのようなものである。

今回のサミットで中国側は「これまでB20が行って来た議論についてはきっちりと継承する」と繰り返し説明していた。その限りにおいて世界経済フォーラム(ダヴォス会議)、あるいは世界銀行や国際通貨基金(IMF)、そして居並ぶグローバル・コンサルティング・ファームの面々からすればほっと胸をなでおろせたといったところであろうか。

しかし決してそうはならないと私は直観したのである。その理由は二つある。一つはG20/B20での議論が明らかに「煮詰まってきている」からだ。2008年に生じたリーマン・ショックに対する緊急対応を協議するためとして始まったこのG20/B20であるが、議論の中心は金融セクターでの応急措置ではなく、むしろ産業セクターにおけるより構造的な問題について語るようになっている。こうなると「総論賛成、各論反対」になるのは目に見えているのであって、唯一合意出来るのは飽くなきマーケティングに直結する「デジタル化」「インターネット化」だけだということになってくるのだ。その一方でG20/B20は市場機会を奪うものとして「汚職の徹底した撲滅」「自由貿易体制の貫徹」などを掲げてきている。これらはいずれも中国勢にとって耳の痛いテーマであることは言うまでもなく、いつものとおり自らのアイデアとの“すり替え”などを通じて、諸外国勢からの批判を巧みにかわそうとするに違いないのだ。そしてそれがこれまで友好的であったはずのG20/B20の場に政治的な影を落とし始め、やがてそれは「諸国民による闘争の場」へと転じていくというわけなのである。

第二に指摘しておきたいのは、このまま行くと中国勢にとってG20/B20の議長国を務めた「成果物」が生まれ出て来ない危険性があるということだ。一昨年(2014年)の議長国・オーストラリアはインフラ投資のためのデータ・センター設置という「お土産」を得た。そして今年(2015年)の議長国・トルコは影にあって実はグローバル経済の産業セクターを操縦しようとしている国際商工会議所(ICC)の言いなりとなり、「世界中小企業フォーラム(World SME Forum)」なるものを立ち上げた。そうした状況を見るにつけ、中国勢にはもはや得るべき「お土産」「成果物」がないのである。中国勢がそれで黙っているはずもなく、まずはそのことを梃子にして何とか中国勢の意思決定プロセスへとより深く入り込もうとする各種の国際機関や世界経済フォーラム(ダヴォス会議)の面々に対して見解聴取を行うはずだ。だが何せそもそも中国勢をグローバリズムの掟によってがんじがらめにしてしまおうというのがこれらの企図であるとするならば、そこでなされる提案を中国勢のリーダーシップが唯々諾々と肯んずるはずがないのである。そこで件のアジア・インフラ投資銀行(AIIB)ではないが、実に奇抜なアイデアを中国勢はその叡智を結集してひねりだすことになる。そしてその上で「このアイデアに乗るか、それとも拒むのか」という踏み絵を諸外国勢に踏ませるということになるのである。これがまた激烈な闘争を生み出すことは言うまでもない。そしてその結果、同じくG20/B20の現場は“修羅場”と化していくわけなのだ。

最後に。我が国からは今回、私以外に日本経済団体連合会(経団連)からミッションが派遣され、1日目の最終セッションで短時間のスピーチを行っていた。与えられた時間の短さにもよるのであろうが、簡単にいうと「世界経済を苦境から救うため、我が国の先端技術を是非活用して頂きたい」という、“セールス・トーク”ととられかねない内容であった。スピーチが終わった瞬間に会場では(誠に失礼ながら)「失笑」の声が漏れ聞こえてきたことをここで吐露しておきたい。正直、非常に忸怩たる思いがした。

しかし、これで良いのかもしれない。「グローバル」などと大風呂敷を広げつつ、その実、「万人の万人による万人のための闘争」の場を次々につくっては世界全体を巻き込んでいる米欧勢の統治エリートたちによるやり口と、これに追随するエマージング・マーケットの財閥勢力の動きに、無意識ながらもどうしてもついていくことが出来ないのが私たち日本人なのであるから。グローバルな現場で「馬鹿じゃないか」と陰でどんなに囁かれても、一向にひるまず「昼行燈」を決め込んでいれば良いのである。どのみち、彼らの方が戦いに疲れ、敗れた順番で「最後の拠り所」を我が国に求めて来るのであるから。そうした彼らを「マロウド」として出迎え、その実、しっかりとその富を我が国で落とさせればそれで良いのである。グローバル・マクロなどというものに中途半端に手を出すと火傷することは目に見えているのだ。

だが、こうして「昼行燈」を決め込むことと、諸国民・諸勢力の各地にあっていかなる「構造」があり、それが現実にどの様に動き、またこれからどこに向かおうとしているのかを把握するということは決して矛盾はしないのである。目立ちはしないが、至るところに出没し、現地の者たちと和合し、その構造に入り込み、その内奥と密かにつながっているような、そんな存在が我が国にあっても何ら不思議はないのである。そしてその上で「昼行燈」を決め込むダンディズムとすごみこそが、根底にあって人知れずとも全ての者を揺り動かす我が国の在り方そのものと和合するのだ。

私は、私の研究所をそうした唯一無二の存在にまで育て上げて来たいと考えている。無論、「諸国民・諸勢力の平和と繁栄のために(for peace and prosperity of all the nations)」である。これこそがパックス・ジャポニカ(Pax Japonica)の本質にあって、普遍であるべき方向性なのだ。そのことを今、祖国・日本から遥か遠い西方の地・アンタルヤであらためて書き記しておきたいと思う。

2015年11月15日 トルコ・アンタルヤにて

原田 武夫記す