「古賀茂明と報ステ問題」に想うこと (連載「パックス・ジャポニカへの道」)

何年か前のことだ。敬愛して止まない中堅企業の実質創業経営者である会長氏と大阪ミナミで面会している時、こう言われたことがある。

「古賀茂明ってどう思う?なんでも経産官僚OBであったようだけれども。付き合って意味があるだろうか」

会長氏は実に真面目な人物だ。「これだ」と思った本は徹底して読み込み、興味をもった点にはどんどん付箋を貼っていく。この時は古賀茂明「日本中枢の崩壊」(講談社)に御執心であったようであり、黄色い付箋をたくさんつけたその本を鞄の中から取り出されていたことを今でもよく思い出す。私は言った。

「古賀茂明さんにお会いしたことはありません。しかし仄聞する限り、メディアで引っ張り凧である一方で、政治家にも引っ張り凧のようですね。事実、政治家の集団のブレインなども早速務めているとか。どうでしょうか、政治を変えたいというのであれば自らが出馬されて、有権者の信を問うべきなのでは。そうしてこそ、初めて彼の言っていることの正しさが証明されると私は思います。そうではなくて、己の体を張って全てを捧げている政治家たちの後ろで『ブレイン』と称し、毒舌を吐いているというのはどうも頂けない行為だと思うのですが。しかし、彼が現下の問題の本質は全く違うところにあり、密かに別のやり方に既に取り組んでいるというのであれば話は違うわけですが」

神妙な面持ちで私の言葉を聞いていた会長氏は、これを聴いて「そうか」と笑顔で言い、付箋がたくさんついた本を鞄の中にしまわれた。親子ほどの年の違いがある中、私が言うのも何であるが、実に聡明な方である。これだけで全てを悟られた。

この頃、大阪では「橋下維新」の風が吹き荒れていた。リーガーロイヤルホテルで行った政治資金パーティが2時間ほどで1億円以上の献金を集めたと話題になった頃のことだ。だがその後、古賀茂明はこの流れと袂を分かつことになる。決定的になったのは「原発問題」であるというが、真相は私には分からない。いずれにせよ、氏は「維新の会」とは別れ、その後も数多くの政党・政治集団の中を渡り歩いて行ったということは、読者もご存知のとおりだ。

そして2015年3月末。古賀茂明が再び吠え始めた。テレビ朝日の有名“ニュース番組”「報道ステーション」を首相官邸の圧力によって降板させられることになったとして、生放送中に自前のフリップを取り出し、とうとうと持論を語り始めたのである。その後、同局の最高幹部のみならず、首相官邸までをも巻き込んだスキャンダルにまで発展していることは読者もよくご存知のとおりである。ここではその事実関係について云々することは差支えたいと思う(ただしかつて読売テレビの「ミヤネ屋」に準レギュラー出演していた私自身の経験から言えば、「準レギュラー」はあくまでも「準レギュラー」なのである。芸能事務所に入っていない文化人は皆この扱いを受け、局側の都合が良い時に呼ばれるだけのことである。したがって「降板」という概念がそもそも業界の常識として当てはまるのかは、甚だ疑問と言わざるを得ないのである)。

「古賀茂明という男は結局、何がしたいのか」―――今回の一件であらためてそう思った私の手元に届けられた雑誌に、彼自身の言葉として次のようなメッセージが掲載されていた。

「今の日本には第4象限、つまり『改革はするが、戦争はしない』という政治勢力がないんです。僕はこの第4象限の党こそ、安倍・自民に対抗し得る政治勢力になると考えています。

ただ、いきなり党を立ち上げても、たぶんダメでしょう。国民は安易な政党作りには飽き飽きしている。政治家から見ても、そこにニーズがあるかどうか明確にわかるまでは、リスクをとってそこを目指す動きはしにくい。そこでまず、第四象限の基本理念を実現するために、さまざまな人々が集まって活動しているということを見せるのが大事と考え、『フォーラム4』を立ち上げました」(「週刊プレイボーイ」(2015年4月13日号(集英社))より抜粋)。

「改革はするが、戦争はしない」―――これを聴いて実に巧妙なプロパガンダだと私は感じた。だが前回ここに掲載した私のコラムを熟読された読者は、このプロパガンダに潜むポピュリズムと頑なな保守主義にすぐさま気づかれるのではないかと思う。その理由を書くとこうなる:

第一に通産省(当時)産業政策局産業構造課といったメイン・ストリームを驀進していた古賀茂明が官僚時代に行っていたことは、私の眼から見ると、単に「新しい利権」を官の手で創り出し続けることだけであったはずだ。立法を通じて新たな業界を創り出し、そこで「公定価格」を補助金行政を通じて導き出し、二重価格制が事実上成立する中で、実体経済はより安く動いてくれるアウトロー(outlaw)の力を借りることになる。結局は公定価格と実勢価格の差を補助金=私たち国民の税金が賄うことになり、しかもその差額分は立法に携わった政治家と「業界」、そして汚れ役を引き受けたアウトローたちの間で闇から闇に分配されていく。経済産業官僚OB・古賀茂明が各種政治勢力になぜ引っ張り凧なのかといえば、この「利権づくり」に最も長けているはずだからなのだ。当然、こう言われると氏は「省内で左遷された結果、内閣官房に設置された国家公務員制度改革推進本部に出向し、『天下り規制強化』『事務次官廃止』といった画期的な制度改革を打ち出したのは自分だ」と吠えることだろう。だが考えても見て頂きたいのである。「創り出すこと」が利権創出であれば、「既にある利権を壊すこと」もまた新たな利権の創出に他ならないのである。天下りが出来なくなることで出身母体である監督官庁からもコントロールが出来ない人脈の中で、役人時代の度重なる利権創出により実態として紡ぎ出した属人的な権力を行使できる、よりオイシイ立場へと高級官僚OBたちは流れていくだけのことだ。当然、そこには人材紹介会社の「公務員OB斡旋利権」という新たな利権が転がっているのである。そのことについて氏は一切語ろうとはしていない点が不思議でならない

第二に「対米追従で自前にはまともな軍隊を持つことなく守ってもらいつつ、米国が主張する自由貿易体制の中で最も裨益しながら世界中から国富をかき集め、これを今度は(米国を除けば)二度と国外に出さないように立法を通じた利権構造の中でぐるぐると廻す」―――これが要するに戦後日本の経営実態だったのである。俗に言われる平和主義というのも、結局はこうした経営モデルを確立させるために使われたステートメントに他ならない。しかし大事なことはこの経営モデルが機能するためにはいくつかの前提条件が満たされる必要があるという点なのである。それは第一に19世紀以降始まった気候温暖化の中でインフレ拡大が続き、これを推し進めるべく米国が金融資本主義の先導役を務め続けるということである。「やれば儲かる」という仕組みを維持するため、米国はマーケットの開拓を地理的・空間的にあらゆる側面から推進していく。「自由化」を掲げたその流れに我が国は乗っているだけで、利益を得ることが出来たというわけである。第二にそうした米国主導の「自由化」の流れの中で、米国が圧倒的な軍事力を持ち続けるということである。少しでも逆らう勢力が地球上で現れることを忌避すべく、米国の軍産複合体は次々に新兵器を開発し、実戦投入していく。その最たるものが旧ソ連というものの存在だったのである。そしてこのことを前提に米国が持つ強大な軍事力に対して「思いやり予算」という形でいわば“対米税金”を払う形で自らは軍務から解放されるという、実に特権的な立場を確保し続けたのが我が国だったというわけなのである。当然、米国の圧倒的な軍事力を背景として、その傘下にある我が国に手を出す愚かな勢力・国家はこれまで存在してこなかったというわけなのだ。

しかし状況は明らかに変わった。その理由を書いてみると次のとおりとなる:

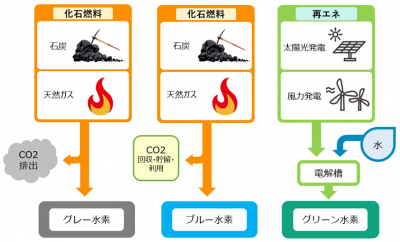

まず、太陽活動の異変を前提とした気候変動の結果、北半球では明らかに気候寒冷化が一部で急激に進みつつある。そのことを背景としながら(=気温の低下は人体における免疫力の低下を招き、不活性化した社会の経済はデフレ化する)、同時に極端までに推し進められた金融資本主義が1990年代後半に入り著しいインフレを招いたことに対してディスインフレーション政策が採用され、極超低金利が恒常化したことで金融資本主義は激しいヴォラティリティを伴う形でかえって延命してしまったのである。その中で実体経済はますます疲弊しており、これが最終的には更なるデフレ化を推し進めるに至っている。つまりいかに「強大な米国」の”コバンザメ“を務めたところで国富をもはや世界中からむしり取るのは難しいというわけなのだ。そのため、我が国企業は「グローバル化」を叫び、丸腰で危険な地域(=通称「エマージング・マーケット」)へと乗り込まざるをえなくなり、次から次にテロの餌食になっている。功利的な「平和主義」を語ることにはもはや意味がないのである。選択すべきは、「国内に籠って全く新しいビジネス・モデルで付加価値を生み出し、循環させる仕組みをつくる」か、あるいは「米国に守ってもらうのではなく、自らの身体は自らで守るという大原則に立ち返り、強大な防衛力を持つという道を選ぶ」のか、のいずれかなのである。後者を選んでいるのが安倍晋三政権なのであるが、これに対抗するというのであれば空虚で感情的な平和主義を叫ぶのではなく、真に付加価値を創り出す技術核心を核とした新たな付加価値の創出システムを提示すべきなのである。これが私の唱える「パックス・ジャポニカ(Pax Japonica 日本の平和)」の本質なわけであるが、”経済産業“官僚OBであったはずの古賀茂明の議論には微塵もこうした発想を見て取ることが出来ないのである。それもそのはず、経済産業省(旧通産省)が行ってきたのは、こうした意味で本当の付加価値の創出を国家レヴェルで進めることではなく、上述の意味での「利権の創出」でしかなかったからである。真のイノヴェーターにとって、我が国において何かというと法規制をかけて、「業界創出」を行おうとする経済産業省ほど五月蝿い存在はいないのである。騙されてはいけない。

そして前回のコラムで書いたとおり、今、グローバル社会で再構築されつつあるのは、デフレ縮小化という厳然たる事実を前にして、超国家的なフォーラムにおいて枠組み=利権構造を決めてしまい、これを全ての国家に植え付けるという作業なのである。私が属しているB20が正にその「現場」なのであるが、こうしたところに出向き、新たなグローバル利権を我が国のために創り出すべく活躍している日本人は残念ながら皆無なのである。哀しいかな、これが現実である。そうではなくて相も変わらず「米国は守ってくれるのか、そこまでやってくれるのか」と口を開けて待っており、もはや自由貿易によって以前の様に裨益することが出来ず、しかも少子高齢化を背景に公定価格と実勢価格の差額分を税金で賄うことが出来ないという意味で「利権」を創り出すことが出来ないと分かると、大いに慌て始めている。そして挙句の果てには「政治家が悪い」と悪態をつく。―――これが我が国における実態なのである。これ以上でもこれ以下でもない。

可哀想なのはもはや「利権」を立法で創り出すことが出来ない政治家たちである。グローバル利権の創出など、全く訓練を積んでいないため出来ない彼らは、「もっと何か出来ないのか」と官僚たちを苛め抜く。これがいわゆる「構造改革」の一つの実態だったのだ。しかし事態が事態だけに、いかに東大法学部卒のエリート官僚たちであっても何も手出しが出来ないのである。その結果、ついには利権を創り出すことの出来ない政治家たちに不満が向けられるようになり、「壊すだけ」の民主党所属の政治家たちは二度と這い上がることが出来なくなったというわけなのだ。かろうじて自民党・公明党の政治家たちは生き残りを図っているものの、結局は同じ結末を辿ることになるのは目に見えている。なぜならば、そもそもグローバル社会全体としての「デフレ縮小化」と我が国国内における「少子高齢化」は止まることを知らないからだ。「グローバル利権を取に行く」、「そのためにベスト・アンド・ブライテストを真の我が国発のグローバル人財として育てていく」、さらには「我が国の中において真の付加価値を生み出すことで新しい枠組みを創り出し、これをグローバル利権と直結させることで国際社会全体にとってのモデルとなる」というトータルな戦略こそが今、求められているのである。第1も第4もない。あるのは「このやり方だけ」なのである。

戦後日本という古びた経営モデルを前提とした「コップの中の嵐」。これが「古賀茂明と報ステ問題」の本質に他ならない。これに関わっている暇は・・・私たち日本人には全くないのである(文中敬称略)。

・・・

《無料会員に是非ご登録下さい!》

IISIAがご提供している様々なコンテンツをご覧になることが出来る「無料会員制度」を設けています。御申し込みはとても簡単です。是非今すぐ、こちらからご登録下さい!!